(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Marzo 2025(AGENPARL) – mer 12 marzo 2025 L A N U O VA I L LU M I N A Z I O N E D E L L A B A S I L I C A D I

S A N TA S A B I N A A L L ’A V E N T I N O

Roma, 12 marzo 2025

COMU NI CATO STA MPA

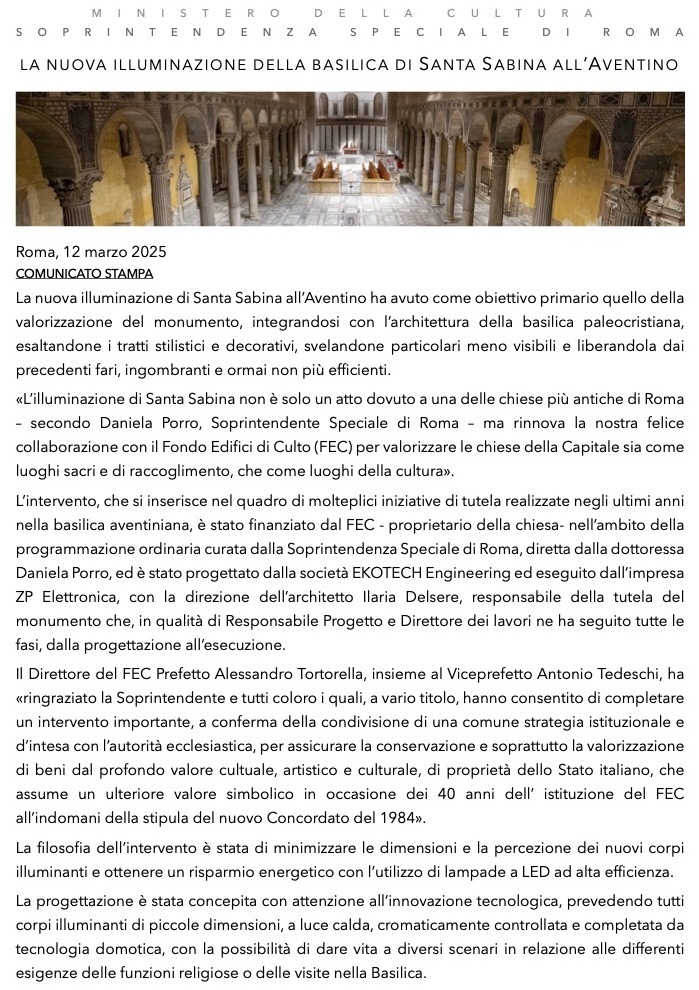

La nuova illuminazione di Santa Sabina all’Aventino ha avuto come obiettivo primario quello della

valorizzazione del monumento, integrandosi con l’architettura della basilica paleocristiana,

esaltandone i tratti stilistici e decorativi, svelandone particolari meno visibili e liberandola dai

precedenti fari, ingombranti e ormai non più efficienti.

«L’illuminazione di Santa Sabina non è solo un atto dovuto a una delle chiese più antiche di Roma

– secondo Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma – ma rinnova la nostra felice

collaborazione con il Fondo Edifici di Culto (FEC) per valorizzare le chiese della Capitale sia come

luoghi sacri e di raccoglimento, che come luoghi della cultura».

L’intervento, che si inserisce nel quadro di molteplici iniziative di tutela realizzate negli ultimi anni

nella basilica aventiniana, è stato finanziato dal FEC – proprietario della chiesa- nell’ambito della

programmazione ordinaria curata dalla Soprintendenza Speciale di Roma, diretta dalla dottoressa

Daniela Porro, ed è stato progettato dalla società EKOTECH Engineering ed eseguito dall’impresa

ZP Elettronica, con la direzione dell’architetto Ilaria Delsere, responsabile della tutela del

monumento che, in qualità di Responsabile Progetto e Direttore dei lavori ne ha seguito tutte le

fasi, dalla progettazione all’esecuzione.

Il Direttore del FEC Prefetto Alessandro Tortorella, insieme al Viceprefetto Antonio Tedeschi, ha

«ringraziato la Soprintendente e tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno consentito di completare

un intervento importante, a conferma della condivisione di una comune strategia istituzionale e

d’intesa con l’autorità ecclesiastica, per assicurare la conservazione e soprattutto la valorizzazione

di beni dal profondo valore cultuale, artistico e culturale, di proprietà dello Stato italiano, che

assume un ulteriore valore simbolico in occasione dei 40 anni dell’ istituzione del FEC

all’indomani della stipula del nuovo Concordato del 1984».

Piccoli proiettori, posti in posizione laterale sulle soglie delle finestre, illuminano la navata centrale

e, associati a strip-led collocati centralmente sempre sulle imbotti, danno luce alle transenne

superiori della navata. Il posizionamento dei nuovi apparecchi è avvenuto in corrispondenza delle

fonti di illuminazione naturale, in modo da mantenere – anche in sua assenza – la medesima

provenienza della luce.

L’illuminazione delle navate laterali con faretti di ridotte dimensioni con ottica wide consente una

luce diffusa e uniforme delle strutture lignee e delle navatelle, caratterizzate da un pregevole

pianellato bicromo.

Una specifica illuminazione è stata poi riservata alle cappelle laterali, di Santa Caterina e di San

Giacinto, per evidenziare con una luce morbida e avvolgente, gli elementi decorativi di maggior

rilievo.

Con accentuazioni mirate sono stati evidenziati elementi rilevanti, quali il coro, l’abside, il mosaico

di controfacciata, il campanile nella navata sinistra e infine, nel nartece, la celebre porta lignea

intagliata del V secolo, che conserva una delle prime rappresentazioni della crocifissione.

La filosofia dell’intervento è stata di minimizzare le dimensioni e la percezione dei nuovi corpi

illuminanti e ottenere un risparmio energetico con l’utilizzo di lampade a LED ad alta efficienza.

La progettazione è stata concepita con attenzione all’innovazione tecnologica, prevedendo tutti

corpi illuminanti di piccole dimensioni, a luce calda, cromaticamente controllata e completata da

tecnologia domotica, con la possibilità di dare vita a diversi scenari in relazione alle differenti

esigenze delle funzioni religiose o delle visite nella Basilica.

Infine, sono state sostituite non solo le vecchie lampade, ma tutti i componenti elettrici con la

messa a norma dell’intero impianto, provvedendo anche a una illuminazione di emergenza

attraverso i medesimi corpi illuminanti e al rifacimento dell’impianto audio e di videosorveglianza.

DAL BUIO ALLA LUCE LA NUOVA ILLUMINAZIONE

DELLA

BASILICA

UN PROGETTO DELLA

FINANZIATO

S ANTA S ABINA

ALL’A VENTINO

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA

DA L F O N D O E D I F I C I D I C U LTO

SOPRI NTENDENZA SPECI ALE DI ROMA

Daniela Porro, Soprintendente Speciale

Ilaria Delsere, architetto responsabile del progetto

Giampiero Boato, direttore operativo

Silvia Agostinetto, Comunicazione

Fabio Caricchia, fotografie

Maria Giovanni Zeuli, supporto Rup

FONDO EDI FI CI DI CULTO

Alessandro Tortorella, Prefetto

Antonio Tedeschi, Viceprefetto

COLLABORAZI ONI

Progetto EKOTECH Engineering

Sacha Nocciolini, progettista

Realizzato da ZP Elettronica

Antonio Porcaro

Alessandro Zucca

Luca Ricci, coordinamento sicurezza

U F F I C I O S TA M PA

Luca Del Fra e Valentina Catalucci

L A B A S I L I CA PA L E O C R I ST I A N A D I S A N TA S A B I N A A L L ’ AV E N T I N O

La basilica di Santa Sabina all’Aventino è una delle chiese romane più antiche e, tra quelle

paleocristiane, una delle più conservate nonostante i numerosi cambiamenti, rifacimenti

e restauri avvenuti nei secoli.

Viene fondata nel 425 sotto il pontificato di Celestino I, come riporta l’iscrizione di dedica

nel mosaico della controfacciata, una delle poche parti della decorazione originaria oggi

conservata. Secondo la tradizione, sorgerebbe sopra al Titulus Sabinæ, situato

probabilmente nella casa della matrona Sabina. Le fonti antiche attestano anche la

presenza di un battistero.

Significativi interventi di restauro nella basilica sono documentati tra la fine dell’VIII e gli

inizi del IX secolo, durante i pontificati di Leone III ed Eugenio II, risultando la stessa

inglobata nel X secolo nella fortezza dei Crescenzi e nel XIII nella Rocca della famiglia

Savelli. Nel 1219 un membro di questa famiglia, divenuto papa con il nome di Onorio III,

affida la chiesa a Domenico di Guzmán e al suo Ordine di Frati Predicatori, che la officiano

ancora oggi, ospitando nell’attiguo convento la loro Curia Generalizia. Sempre al XIII

secolo risale la costruzione del campanile.

L’interno viene radicalmente modificato nel 1587, durante il pontificato sistino da

Domenico Fontana e ancora, nel 1643, da Francesco Borromini. L’aspetto attuale della

chiesa si deve ai restauri di Antonio Muñoz, effettuati in due fasi dal 1914 al 1919 e dal

1936 al 1937, con l’intento di riportare la chiesa al suo aspetto originario, liberandola dai

rifacimenti barocchi, di cui restano solo due cappelle laterali dedicate a San Giacinto e

Santa Caterina. E proprio il risultato di questi interventi ha reso alla chiesa l’atmosfera

austera e solenne delle tre navate scandite dalle 24 colonne di spoglio antiche,

appartenute probabilmente a un vicino monumento di epoca tardo imperiale.

La porta dell’ingresso principale risale al V secolo, epoca della costruzione della chiesa,

ed è il più antico esempio di scultura lignea paleocristiana. Nei 18 riquadri conservati, dei

28 che la componevano in origine, sono raffigurate storie dell’Antico e del Nuovo

Testamento, combinate tra loro in modo da simboleggiare la continuità e la

corrispondenza tra la legge mosaica e quella di Cristo.

La decorazione degli interni della basilica in origine doveva probabilmente avere una

forte presenza di mosaici, di cui si conservano solo quelli della controfacciata e un motivo

in opus sectile tra le arcate. Il pavimento è coperto da numerose lastre tombali. In

prossimità del presbiterio è la Schola Cantorum, ricostruita nel 1936 su ispirazione di

quella originaria paleocristiana del IX secolo, anche mediante il reimpiego dei resti dei

blocchi che ne formavano la recinzione, ritrovati alla fine del XIX secolo da Ferdinando

Mazzanti, utilizzati come gradini del presbiterio sistino.

Il catino absidale conserva un grande affresco cinquecentesco di Taddeo Zuccari, in cui

sono state rinvenute tracce dell’antica decorazione musiva, mentre l’arco trionfale venne

dipinto da Eugenio Cisterna nel 1919, basandosi su una tavola seicentesca di Giovanni

Giustino Ciampini che ritraeva il mosaico prima che venisse distrutto nel Settecento. Tra

le pitture si segnalano la Gloria di San Giacinto di Federico Zuccari, fratello di Taddeo, e

la Visione di San Giacinto di Lavinia Fontana, che con Artemisia Gentileschi e Fede Galizia

è stata una delle prime pittrici italiane a ritrarre scene sacre.