(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025

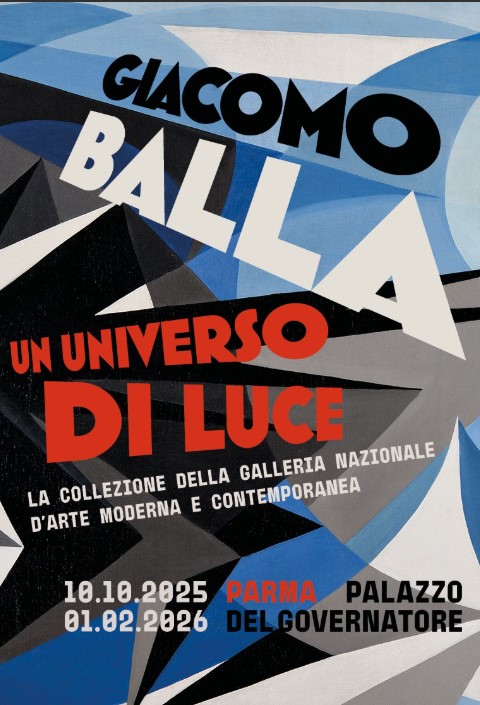

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2025(AGENPARL) – Tue 07 October 2025 Giacomo Balla. Un universo di luce

La collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea

10 ottobre 2025 – 1° febbraio 2026

Tra gli artisti più “rivoluzionari” del Novecento, tanto da riconoscere in lui il “Leonardo da Vinci del XX secolo” – come amava definirsi – Giacomo Balla (Torino, 1871-Roma, 1958) viene celebrato a Parma con una retrospettiva senza precedenti. Pittore della luce come fu già definito nel 1908, la luce è sempre stata la sua fonte d’ispirazione, il soggetto e insieme l’oggetto di un’indagine appassionata inseguita per tutta la vita senza soluzione di continuità.

La mostra, realizzata e co-organizzata dal Comune di Parma e dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, con il patrocinio del Ministero della Cultura e il contributo di Fondazione Cariparma, della Regione Emilia Romagna e la collaborazione di Solares Fondazione delle Arti, è a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Renata Cristina Mazzantini.

Il progetto si avvale della collaborazione di Elena Gigli e il coordinamento scientifico di Simona Tosini Pizzetti. La mostra è accompagnata da un catalogo pubblicato da Dario Cimorelli Editore che illustra e approfondisce per la prima volta nella sua totalità la collezione di opere di Balla della GNAMC.

Una mostra senza precedenti

Giacomo Balla. Un universo di luce. La collezione della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea riunisce per la prima volta a Parma, nelle sale del Palazzo del Governatore, al di fuori della sede romana di appartenenza, tutti i lavori e capolavori del grande artista custoditi nel museo della capitale. Si tratta di un ingente prestito, di oltre 60 opere, della più completa collezione pubblica del percorso di ricerca di Giacomo Balla, mai esposta in precedenza nella sua interezza.

Il nucleo Balla è tra i più notevoli dell’intera collezione GNAMC sia per la pregevolezza qualitativa che per il numero delle opere acquisite: quarantadue dipinti e ventitré disegni.

Questa esposizione si fonda, quasi completamente, sul consistente e rappresentativo nucleo di opere provenienti dalle generose donazioni di Elica e Luce Balla, figlie dell’artista, che consentono non solo di ricostruirne tutte le principali fasi creative (il realismo sociale e divisionista, la stagione dell’avanguardia radicale futurista presentati in catalogo da Fabio Benzi, l’inedita e pionieristica figurazione dopo il 1930 approfondita da Cesare Biasini Selvaggi), ma anche di introdurre il pubblico nell’intimità di casa-studio Balla. Al riguardo, contribuisce anche il particolare allestimento trompe l’oeil della prima sala, con la ricostruzione della precisa ambientazione di tre dipinti in mostra (tra cui il capolavoro Affetti del 1910) all’interno dell’appartamento dell’artista in via Oslavia a Roma, nonché l’illuminazione delle opere esposte che fa emergere, in tutta la sua potenza, la luce impastata nei colori e nelle forme da Balla.

Le sezioni della mostra

Suddivisa in 13 sale, seguendo un ordine tematico e cronologico, il percorso espositivo ripercorre tutta la produzione di Balla lungo 17 sezioni: Gli esordi divisionisti; Prima del Futurismo; La Madre; Due ritratti, una sola luce; Il ciclo Dei Viventi; La svolta futurista; “Compenetrazioni iridescenti”: luce, colore e forme in movimento; Il volo delle rondini: spazio, tempo e astrazione; Velocità e rumore: la sintesi astratta del dinamismo; Ponte della velocità: visioni urbane e fantasia futurista; “Dimostrazioni interventiste”: arte e azione nel cuore del futurismo; La mostra alla Casa d’Arte Bragaglia del 1918: dalla propaganda alla sintesi astratta; Visioni cosmiche e astrazione: Balla tra teosofia e linguaggio futurista; Valle Giulia e le origini del realismo di Giacomo Balla; La biombruna e La fila per l’agnello: Balla e il realismo della modernità; Arti applicate e ricamo: Balla e la creatività quotidiana; Dopo il Futurismo: luce, materia e memoria; Il tempo dell’addio.

Opere e nuclei significativi

Tra i nuclei più significativi riservati al pubblico si colloca il grande ciclo intitolato Dei viventi. Delle 15 opere dipinte dall’artista rivelate nel 1968 da Maurizio Fagiolo dell’Arco grazie a un appunto di Balla, sono giunte fino a noi solo quattro tele incentrate sugli ultimi e gli emarginati della nuova società del progresso di inizio Novecento, interesse riconducibile anche alle ricerche dell’antropologo e criminologo Cesare Lombroso, con il quale Balla entrò in contatto nel periodo torinese. Tra le opere Dei viventi superstiti c’è La pazza, una donna immortalata da Balla sul terrazzo della sua casa-studio ai Parioli in modo da suscitare stupore e sgomento in chi la osserva: l’atteggiamento è stravolto, la gestualità ha un ritmo convulso mentre lo sguardo vaga senza meta esprimendo la malattia psichica con disarmante efficacia. Dietro la tela I malati è trascritta a macchina l’etichetta con le volontà di Balla sulla modalità di presentazione delle quattro opere, a mo’ di polittico e secondo una precisa successione, fedelmente riproposta a Parma a distanza di oltre un secolo (dal 1909) in occasione dell’allestimento a Parma: La pazza, I malati dipinto noto anche come Prime cure elettriche, Il contadino (di proprietà dell’Accademia di San Luca, in mostra pertanto attraverso una riproduzione fotografica a misura naturale in bianco e nero) e Il mendicante.

Il percorso rivolge attenzione all’affascinante rapporto che lega i disegni preparatori dell’artista ai dipinti: un aspetto fondamentale della sua produzione. Ne offre una potente testimonianza lo studio di Fallimento del 1902 circa (esito della sua attenta osservazione dei scarabocchi infantili sulla porta di un negozio in via Veneto a Roma chiuso da tempo) che Enrico Crispolti individuò come sorprendente precursore, in particolare, delle litografie dei muri parigini del 1945 di Jean Dubuffet. Tra i bozzetti di capolavori chiave del periodo futurista, si colloca uno dei due studi per Ritmi di un violinista eseguiti nell’inverno del 1912 a Düsseldorf dove Balla si era recato per decorare la sala da pranzo nella casa della sua ex allieva, Grethel Löwenstein. Nello stesso anno, scrive alla sua famiglia: «Ora sto anche per finire uno studio della mano del marito che suona il violino, ma in movimento, in diverse posizioni e [incorporando] i continui movimenti dell’archetto». Sempre al soggiorno a Düsseldorf nel 1912 appartiene uno dei preziosi studi sull’iride (con al verso Autoritratto e Ritratto della signora Löwenstein al pianoforte). Questa tipologia di ricerca sarà definita, a partire dall’inizio degli anni Cinquanta, con il nome di Compenetrazioni iridescenti. Tra le più alte espressioni della ricerca di Balla, le Compenetrazioni iridescenti sono il primo esempio di un’astrazione geometrica figlia della scomposizione ottico-dinamica della luce, che ha contribuito a ribadire il ruolo centrale di Balla nella nascita dell’astrattismo europeo.

Da altre ricerche, che comprendono lungo il percorso espositivo anche i sei disegni per Volo di rondini, attraverso il dinamismo dell’auto (con l’intenso Espansione dinamica + velocità del 1913 circa) si approda alle “linee della velocità”, definite dallo stesso Balla la base fondamentale delle sue forme di pensiero. In mostra si potrà ammirare anche il nucleo di lavori di diversa provenienza rispetto alle figlie dell’artista, esito di acquisizioni compiute nel corso degli ultimi decenni dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma o di donazioni. A questo ambito, appartiene lo splendido disegno Linea di velocità + spazio (1913 ca.) che tornerà a essere esposto al pubblico dopo oltre mezzo secolo.

Allo splendido ciclo delle Dimostrazioni interventiste del 1915 (il 28 giugno 1914 scoppia la Prima guerra mondiale: mentre l’Italia si proclama neutrale, i Futuristi declamando la guerra come “sola igiene del mondo” sono tra i favorevoli all’intervento in guerra) appartiene l’imponente dipinto Forme-volume del grido “Viva l’Italia” di cui sarà mostrato al pubblico per la prima volta l’esito delle analisi radiografiche e della campagna diagnostica, eseguite sotto la direzione di Luciana Tozzi dal laboratorio di restauro L’atelier snc di Firenze e dalla ditta Ars Mensurae di Stefano Ridolfi. Sotto il dipinto Forme grido Viva l’Italia è stata evidenziata la sagoma di una donna in piedi, riconoscibile nella radiografia riprodotta in mostra. La figura femminile, visibile in trasparenza anche sul retro della tela, è riconducibile allo studio preparatorio passato in un’asta nel 1998 per il ritratto eseguito da Balla alla moglie Elisa nel 1908, Nudo controluce, di cui è nota una versione su carta, come è stato rilevato da Elena Gigli.

Le sezioni conclusive della mostra sono dedicate all’ultima produzione figurativa di Balla, ancora poco nota al grande pubblico, di cui sono stati avviati studi solo in tempi recenti (soprattutto da Fabio Benzi), che attinge all’immaginario della fotografia di moda e di attualità, nonché a quello cinematografico, tanto quanto alla fascinazione per quell’energia universale che innerva la natura osservata nei parchi e nei giardini di Roma. Tra le opere che mettono in evidenza queste inclinazioni, spicca l’olio intitolato sul retro della tavola LA FILA PER L’AGNELLO (DETTO A ROMA ABACCHIO), dipinto nell’inverno del 1942. Un’originale prospettiva di “ripresa” offre una visione soggettiva attraverso la finestra del palazzo di Balla che si affaccia su via Montello, sulle lunghe file di persone intente a cercare di procurarsi il cibo che ormai scarseggia nella capitale nel cuore della Seconda guerra mondiale. Il percorso espositivo comprende anche Un’onda di luce (1943) Balla ritrae la sua secondogenita Elica, avvolta da cromie accese, a cominciare dalle tinte prossime al cinabro. L’origine della «fiammata dei rossi» in una serie di dipinti di Balla viene ricondotta dalla figlia Elica a un brutto incidente stradale in cui Balla rischia la vita. Una spettacolare dichiarazione d’intenti prossima all’intuizione sviluppata da Alfred Hitchcock due decenni dopo sul set di Marnie (1964), quando la luce rossa, simbolo della carica emotiva e del trauma nell’inconscio causati – anche in questo caso – da un episodio cruento, illumina lo schermo fino a farne un monocromo.

L’indagine sui retri delle opere

I lavori preparatori per la mostra di Balla a Parma hanno offerto l’occasione per una campagna fotografica sistematica sull’intera collezione delle sue opere di proprietà della GNAMC. L’operazione è andata ben oltre la mera documentazione: restauratori, storici dell’arte e fotografi hanno collaborato per osservare ogni opera in profondità, indagando non solo il fronte ma anche il retro di dipinti e disegni, spesso celato eppure straordinariamente ricco di informazioni.

Come hanno scritto nel loro contributo in catalogo Susanne Meurer e Chiara Merucci, i retri delle tele si sono rivelati veri laboratori, archivi paralleli in cui convivono timbri, annotazioni autografe e prove tecniche. Tra questi segni emergono schizzi veloci, pennellate di prova, residui di colore e piccole macchie di pennello: tracce che, osservate con attenzione, svelano l’intimità del gesto creativo. In alcuni casi, come nelle pitture dal vero, Balla annota luogo e data della seduta di pittura, o come in I malati (1903), trascrive praticamente una diagnosi: “Prime cure elettriche del prof. Ghilarducci – L’uomo parte destra paralizzata, la donna nevrastenia – dipinto eseguito nell’ambulatorio sempre col vero – anno 1903 – Balla”.

Il retro dell’opera Nello specchio (1902) nasconde invece uno schizzo di un ritratto d’uomo che sarà mostrato in mostra, accennato con poche linee, quasi come esercizio di memoria visiva, identificato da Giovanna de Feo come “Erasmo il falegname”.

Il video immersivo con IA del polittico Villa Borghese – Parco dei Daini e il film “BALLA. Il Signore della Luce”

All’interno della mostra è presente un video didattico che esplora l’opera Villa Borghese – Parco dei Daini di Giacomo Balla. Questo filmato ne racconta la genesi, il contesto e l’importanza, arricchendo l’esperienza con tecniche di intelligenza artificiale e suono immersivo. Il filmato presenta l’opera nella sua dimensione originale, offrendo al pubblico un’esperienza visiva ed emotiva del polittico di grandi dimensioni composto da 15 tele, nonostante la sua assenza fisica in mostra dovuta all’impossibilità di trasferimento dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAMC) di Roma per motivi conservativi in ossequio alla delicatezza dell’opera. Il video è realizzato da Made in Tomorrow srl.

Il percorso espositivo si conclude con una sala didattica dove è proiettato “BALLA. Il Signore della Luce”, un film di Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà, una produzione 2021 © HYPERLINK “http://ARTE.it” t “_blank”ARTE.it Originals.

L’eredità artistica di Giacomo Balla in dialogo con tre artisti contemporanei a Palazzo del GovernatoreIn occasione della grande retrospettiva dedicata a Giacomo Balla sono stati invitati tre artisti contemporanei a presentare un loro progetto ispirato alla sua grande e multiforme eredità. Gli artisti, selezionati dal curatore Cesare Biasini Selvaggi, sono MP5, Elena Ketra e Vincenzo Marsiglia.

Il lavoro di MP5 è noto per l’incisivo bianco e nero usato in differenti media. La sua formazione nell’ambito della scenografia e dell’animazione hanno contribuito a sviluppare la sua ricerca in diversi ambiti, dalle installazioni video agli interventi murali. Dal 2021 lavora a Movimento Immagine, un progetto di ricerca sul legame tra le arti visive e performative con la partecipazione del coreografo e performer Alessandro Sciarroni. Per fare ciò si è resa necessaria la costruzione di un particolare congegno scenico che permettesse a Sciarroni di sviluppare un ciclo di coreografie estemporanee e a MP5 di tradurle in disegno in tempo reale. Il risultato è un ciclo di opere come il wall painting site-specific che dal 10 ottobre accoglierà il pubblico all’entrata di Palazzo del Governatore raccontando visivamente il movimento nel solco della lezione di Giacomo Balla: concepito non come semplice soggetto da dipingere, ma in quanto forza dinamica vitale da catturare, analizzare e scomporre.

Con Utereyes Future, Elena Ketra invece raccoglie l’eredità dell’avanguardia futurista di cui Giacomo Balla è stato protagonista, in particolare del Manifesto della Donna futurista del 1912 di Valentine de Saint-Point per proiettarlo nel presente. L’opera, un tappeto sulle scale di Palazzo del Governatore che conducono alla mostra del grande genio del Novecento, nasce da due uteri stilizzati che, riflettendosi l’uno nell’altro, generano un occhio: immagine di risveglio, vigilanza e consapevolezza. Non si tratta di uno sguardo neutro, ma di un segno che custodisce, afferma e protegge il diritto alla scelta. In questa prospettiva, Utereyes Future si configura come un manifesto contemporaneo: un occhio-utero che interroga, protegge e sfida, invitando a ripensare la libertà non come concessione, ma come atto fondativo di coscienza collettiva.

Vincenzo Marsiglia invece con Immersive Emotional Stars trasformerà ogni sera la Torre del Palazzo del Governatore in un corpo vibrante di energia luminosa, dove l’architettura non appare più come struttura statica ma come segno in continuo mutamento. Le proiezioni ridisegnano la superficie, dissolvono i confini e la restituiscono come presenza dinamica e immateriale al centro della città. In questa metamorfosi visiva risuona l’eredità di Giacomo Balla: le sue ricerche sulle scomposizioni del movimento e suoi studi sull’iride e la luce trovano una nuova attualizzazione in un linguaggio capace di proiettare il ritmo del colore su scala urbana. L’opera non cita semplicemente la ricerca di Balla, ma la rinnova attraverso la tecnologia, coinvolgendo la collettività in un’esperienza immersiva che riprende lo spirito visionario del grande artista e lo proietta nel presente.