(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2024(AGENPARL) – mer 09 ottobre 2024 S O P R I N T E N D E N Z A S P E C I A L E D I R O M A A R C H E O LO G I A B E L L E A R T I PA E S AG G I O

C R E P U S CO LO

D E G L I

D E I

PAG A N I

I SEGRETI DEL SANTUARIO SIRIACO DEL GIANICOLO

Il Santuario Siriaco del Gianicolo, posto alle falde di Villa Sciarra, è stato scoperto

casualmente nel 1906: da allora numerose campagne di scavo si sono susseguite per

comprendere la funzione di questo luogo pieno di fascino e la cui storia affonda nelle origini della

città arrivando fino alla tarda età imperiale.

Una iscrizione, tra le numerose ritrovate, evoca la ninfa Furrina e ha permesso di identificare nei

pressi di villa Sciarra il Lucus Furrinæ, l’antico bosco e la fonte sacri a Furrina, una delle divinità più

antiche dell’Urbs (una piccola sorgente è ancora attiva nel complesso), ma anche il luogo dove,

secondo le fonti antiche, Caio Gracco si diede la morte nel 121 avanti Cristo.

Gli scavi hanno individuato almeno tre fasi costruttive, a partire dal I secolo dopo Cristo con

condotte e piscine o vasche connesse con la fonte. Una seconda fase (II-III sec. dopo Cristo) ha

restituito apprestamenti idraulici, di drenaggio e ambienti pavimentati a mosaico.

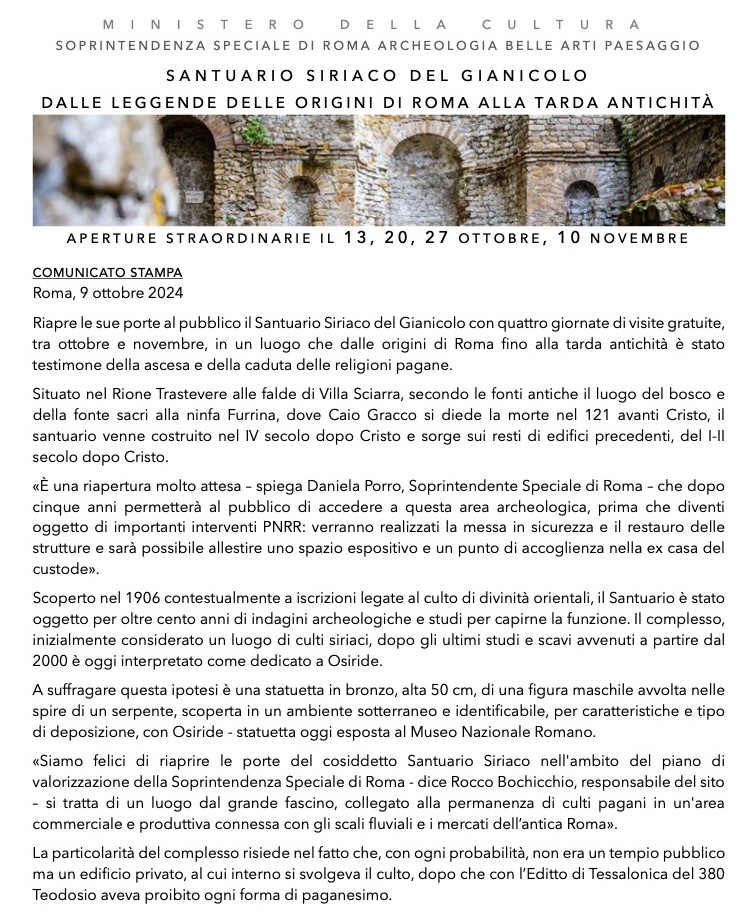

Le strutture attualmente visibili appartengono a una terza fase databile al IV secolo: un complesso

orientato in senso est-ovest, composto da una sala absidata, fiancheggiata da due ali laterali, una

corte centrale, una costruzione di forma poligonale, absidata a sua volta, inquadrata da due stanze

pentagonali.

È in particolare questa ultima fase e i numerosi ritrovamenti che hanno dato origine a diverse

interpretazioni dell’edificio, tra cui quella che si trattasse di un santuario siriaco, da cui poi il nome

del luogo, ipotesi inizialmente suffragata da una iscrizione.

Tuttavia, pur senza escludere un culto siriaco in una fase precedente, gli scavi e gli studi degli

ultimi venticinque anni hanno avanzato una diversa spiegazione, oggi la più accreditata, che vede

nel complesso del IV secolo un luogo di culto pagano, la cui particolarità è l’essere posto

all’interno di una abitazione privata.

Il ritrovamento di una figura in bronzo avvolta nelle spire di un serpente, scoperta accanto a delle

uova e altri oggetti rituali e identificabile con Osiride o Attis – oggi esposta al Museo Nazionale

Romano –, oltre alle statue di Dioniso in marmo e di un faraone in basalto nero, dimostrerebbero

la dedica del luogo ai culti egizi degli inferi e della fertilità.

La particolarità del complesso va ricercata anche nel fatto che l’edificio non si presenta come un

tempio pagano: la struttura absidata di una parte dell’edificio e la stanza poligonale nella parte

orientale assomigliano alle architetture delle domus tardo imperiali.

S O P R I N T E N D E N Z A

S P E C I A L E

R O M A

A R C H E O L O G I A

B E L L E

A R T I

P A E S A G G I O

Con l’editto di Tessalonica del 380, Teodosio fece del Cristianesimo la religione unica e

obbligatoria dell’impero, proibendo ogni altra forma di culto. Il complesso sarebbe una porzione

di una villa suburbana, testimonianza del tramonto del paganesimo, quando i suoi culti vennero

emarginati e costretti all’interno di abitazioni private.

Che sia uno degli ultimi templi pagani mai costruiti a Roma, chiuso e sigillato dai suoi adepti così

bene da rimanere nascosto fino ai moderni scavi archeologici, è una ipotesi possibile, ma tanto

suggestiva quanto difficile da provarsi.

Si tratta comunque di una importante testimonianza della presenza di influssi culturali provenienti

dalle provincie orientali, in un luogo dal carattere commerciale e produttivo lungo la riva destra

del Tevere, direttamente connesso agli scali fluviali.

(ottobre 2024)