(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2023

(AGENPARL) - Roma, 3 Novembre 2023[lid] A Torino la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella ha inaugurato la scorsa settimana quella che definisce “non una mostra d’arte ma una mostra di storia”. Titolo: “Africa. Le collezioni dimenticate”.

«Nulla di più distante dalla “storia” – Alberto Alpozzi, giornalista e studioso di colonialismo – date e nomi sbagliati, luoghi e personaggi estranei al colonialismo italiano, omissioni di comodo e mistificazioni ideologiche. In mostra è la sciatteria. Il pressapochismo è stato elevato a cultura. Le bugie come vanto».

Dopo aver visitato l’esposizione torinese Alpozzi ha dimostrato punto per punto, pannello per pannello, tutte le omissioni, gli errori, le leggerezze di una mostra che andrebbe chiusa e rifatta.

Ecco di seguito un estratto dell’analisi.

Non si vuole raccontare LA storia ma UNA storia. Una mostra da dimenticare! Ma d’altronde se l’intento dichiarato nei comunicati stampa è reinterpretare “in un’ottica post-coloniale” le collezioni che cosa ci si poteva aspettare?

Si nega furbescamente il quadro totale di un fenomeno complesso, quello coloniale, liquidandolo banalmente come “un secolo di violenza, di razzismo, di sfruttamento e di spoliazione”.

Il pannello introduttivo Contro l’oblio dichiara di essere una “mostra che affronta il tema della colonizzazione italiana dell’Africa” e che fu “per i popoli africani, un secolo di violenza, di razzismo, di sfruttamento e di spoliazione”. Mentre la prima parte dell’esposizione è dedicata al Congo belga: “donne e bambini con le mani mozzate”, “atroci violenze” e “lavoro forzato”. Nel Congo, però, che mai fu colonia italiana. Vengono esposte foto e storie di tecnici italiani (Gariazzo, Sesti e Ravotti) che prestarono la loro professionalità nel campo ferroviario al Belgio, non al Regno d’Italia.

La barbarie belga è utilizzata come transfert tra il pannello introduttivo e i tecnici italiani. Invece che essere presentati come un’eccellenza esportata vengono associati a soprusi come si legge in un altro pannello “un sistema di spoliazione delle risorse umane e naturali tra i più crudeli e violenti dell’epoca, fondato sul lavoro forzato […]. Numerosi furono gli italiani impiegati nell’amministrazione belga…”

Sezione Esploratori, avventurieri e consoli, il pannello dedicato a Vincenzo Filonardi “iniziatore della penetrazione economica e politica dell’Italia dell’Oceano Indiano” dimentica di precisare che i “diversi accordi di protettorato sulla costa della Somalia” furono sottoscritti dietro pagamento di un un canone annuo con i sultani. Stessa cosa per l’affitto dei “i porti somali del Banadir”.

Si dimentica anche di informare i visitatori che Filonardi liberava in Somalia i primi schiavi già nel 1893.

Colonizzare la montagna: il Rwenzori – La spedizione del Duca degli Abruzzi viene trasformata in colonialismo virtuale, simbolico. Imbarazzante.

Dalla spartizione dell’Africa all’aggressione coloniale – Discrasia leggendo “con l’acquisto della baia di Assab (1882)…”. I noti acquisti aggressivi! Forse anche le locazioni del Filonardi sono state prepotenti.

Segue la sala con le foto che “potrebbero urtare la vostra sensibilità”, su pannelli neri. Prima erano verdi come le rigogliose lande africane, ora neri come la morte.

Schiavitù e tratta degli schiavi – Si deve leggere l’intero pannello, per scoprire che questa pratica disumana venne abolita dai paesi europei. Ma non era stato “un secolo di violenza?”

”Unioni e collaborazioni”. Si denigrano gli africani che collaborarono con i colonizzatori perché “mossi da interessi legati al prestigio e all’ascesa sociale”. Un simpatico giro di parole per non scrivere “negro da cortile”.

Il pannello conclude senza spiegare come il “madamato” fosse un’antica tradizione consuetudinaria etiope: il matrimonio per mercede, il dämòz (affitto), unione retribuita e con facile divorzio previo pagamento proporzionale ai mesi di convivenza. Un TFR cioè.

Le armi chimiche – Il pannello ne descrive l’impiego nella Guerra d’Etiopia. Onta grave, senza dubbi e senza attenuanti. Impiego autorizzato però dopo la morte del pilota Tito Minniti che, catturato, fu evirato e decapitato. Ma questo non lo si scrive perché potrebbe “urtare la vostra sensibilità” e perché, in fondo (ma non troppo), se lo meritava l’invasore. E poi l’Etiopia mica aveva sottoscritto la Convenzione di Ginevra sul trattamento umanitario dei prigionieri di guerra.

Violenze in Libia – “Nei campi di concentramento muoiono migliaia di civili, deportati dalle zone fertili della Cirenaica per garantire terre ai coloni italiani”.

Il pannello non precisa che l’istituzione dei campi di concentramento, per ribelli e non certo per contadini, risale ad un Regio Decreto del 17 luglio 1922 (tre mesi prima dell’avvento del fascismo) firmato da Giovanni Amendola ministro delle Colonie del governo Facta, liberaldemocratico, già socialista e repubblicano e padre del futuro leader comunista Giorgio.

Fu lui a imporre il pugno di ferro per la riconquista e pacificazione della Libia in due suoi discorsi in Senato (1/4/22 e 22/6/22).

La macabra immagine ha il chiaro intento di essere archetipica del colonialismo, dimenticando che all’epoca anche in Italia le manifestazioni di dissenso venivano represse nel sangue: Bava Beccaris prese a cannonate i milanesi che chiedevano pane mentre gli operai che lavorarono al traforo del Gottardo vennero presi a fucilate perché scioperarono.

Haile Selassie e il panafricanismo – Sotto l’immagine dell’Imperatore d’Etiopia Hailè Selassiè si riporta che “il movimento panafricanista promuove l’unità e la solidarietà tra afrodiscendenti e africani del continente, accomunati dall’esperienza della schiavitù, della colonizzazione e del razzismo”.

Però in Etiopia lo schiavismo fu abolito nel 1935 dai fascisti (e colonialisti), mentre fu proprio Selassiè ad essere uno schiavista, come denunciato da più voci internazionali.

8/4//1932, Segretario Parlamentare John H. Harris: “Non credo che il nuovo Imperatore sia in grado di conoscere il numero degli schiavi che possiede. A centinaia essi si contano dentro i recinti delle sue terre”.

9/4/1932, Lord Noel Buxton: “La schiavitù in Etiopia va di pari passo con l’assenza di ciò che noi chiamiamo un regime di governo”.

1933, Katleen Simon, in “Slavery”: “L’Etiopia è la regione più arretrata del mondo e colà il problema della schiavitù è urgente”

17/7/1935, ancora Buxton: “l’Etiopia è ancora il principale centro della schiavitù del mondo”.

L’Indipendenza – Una foto di “Patrice Lumumba primo ministro del Congo”. Ancora il Congo. Ma la mostra non doveva affrontare “il tema della colonizzazione italiana”?

“Il 1960 è identificato – si legge – con l’anno dell’Africa perché diciassette paesi dichiarano l’indipendenza”. Un veloce accenno alla lotta che fu solo “talvolta armata dei movimenti nazionalisti” nelle colonie inglesi, francesi e portoghesi dimenticando invece che il decolonialismo fu contrassegnato da eccidi, rappresaglie e barbarie inenarrabili.

Sull’Italia nemmeno un accenno all’AFIS “Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia” (1950-1960). Decolonizzazione assolutamente pacifica.

L’AFIS fu l’unico caso di amministrazione assegnata dalle Nazione Unite ad uno stato sconfitto in guerra e per di più su richiesta specifica del popolo somalo.

Proiezione video – Tra i video presentati emerge un documentario sulla ferrovia somala (nessun accenno sulla sua costruzione ed esercizio) e il Villaggio Duca degli Abruzzi.

Chi scrive, per motivi di ricerca questo video lo ha visionato interamente ed ha potuto notare come per la mostra si stata tagliata la parte in cui il Duca degli Abruzzi paga i dipendenti somali, impiegati con regolari contratti.

Sulla parete successiva con un minestrone tra la guerra italo-turca, i campi di concentramento, la riconquista, operazioni di polizia coloniale, il governatorato di Balbo (assente in tutta la mostra). Non c’è spazio per riassumere oltre trent’anni di storia coloniale della Libia, quindi semplifica: “brutale repressione – muoiono migliaia di civili – deportati – violenta eredità”. Chiuso. Non perdiamo tempo.

Nella stessa parete l’immagine dell’eroe libico Omar el Muktar capo della resistenza (quello portato sulla divisa da Gheddafi in visita in Italia nel 2009) viene indicato in didascalia come “vecchio arabo”. Sconcertante.

Archeologia italiana in Libia – La deprecabile “spoliazione” annunciata all’ingresso che fa però a pugni con i testi del pannello: “scavi sistematici” e “adozione di provvedimenti di tutela”.

Fu solo propaganda fascista per “alimentare la retorica di un glorioso ritorno alla romanità”. Una propaganda così retorica che in Italia, e lo dice un pannello, fu portata solamente la Venere di Cirene. Null’altro.

Per tutti gli altri reperti, lasciati in situ, vennero costruiti musei appositi da Leptis Magna a Sabratha, a Tripoli. Ma di questi musei non v’è traccia nei pannellini.

Somalia – Caratterizzata dalla “nascita di forme di colonizzazione agricola: la SAIS di Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi”.

La S.A.I.S. per chi non lo sapesse, e a chi ha scritto il pannello non frega nulla che lo sappia, fu la “Società Agricola Italo-Somala” fondata dal Duca degli Abruzzi. L’industria più fiorente di tutta la Somalia sopravvissuta fino al 1991.

Anche non interessa, ma lo spazio si sa, è tiranno, che il Duca degli Abruzzi è ricordato soprattutto per aver applicato un nuovo contratto di lavoro definito “strumento apprezzabile di progresso civile sociale ed economico a beneficio dei lavoratori interessati” alla conferenza internazionale del lavoro di Parigi del 1935.

Il pannello riporta successivamente: “l’impianto di Genale di Cesare Maria De Vecchi, gestito ricorrendo a soprusi come le punizioni corporali e il lavoro coatto”.

Le concessioni agricole di Genale erano invece governative, cioè dello stato, suddivise in 83 concessioni assegnate a coloni italiani.

E contrariamente agli abusi che definiscono de Vecchi come uno schiavista, il Governatore si spese a contrastare per anni la schiavitù, come da circolare del 14 Giugno 1926: “in Somalia vige per legge il Codice penale italiano per bianchi e neri […] graduale avviamento al lavoro di queste popolazioni, e non mai di qualsiasi coazione che crei larvate schiavitù o servitù della gleba”.

Sono testimoniate (non nella mostra ovviamente) le minacce dello Sheikh Hassan Bersane che condannò l’ordine governativo e reclamò il diritto di opporsi all’abolizione della schiavitù: “Tutti i nostri schiavi sono fuggiti e passati dalla sua parte e lei ha dato l’ordine di liberarli. Quest’azione non ci rende felici” (M.I. Trunji, Somalia – The untold history, ?Looh Press, 2015).

Chiesa etiope – Illustra succintamente la storia dei cristiani ortodossi. Chiesa che “si mantiene ostile all’occupazione coloniale italiana, subendo brutali rappresaglie culminate nel massacro di centinaia di monaci del convento di Debra Libanos trucidati nel 1937 per ordine del Generale Graziani”.

Il numero della ritorsione, ignorato nel panello, venne comunicato tramite telegramma dello stesso Viceré (che erroneamente viene chiamato invece “Generale”). Basta documentarsi.

Ma perché Graziani ordinò una strage?

Era il 19 febbraio 1937 quando durante una manifestazione pubblica per la distribuzione di denaro ai poveri di Addis Abeba subì un attentato da parte della resistenza. Morirono 7 persone di cui 5 indigeni. I feriti furono cinquanta, tra cui Graziani, l’abuna Cirillo e l’ex ministro etiopico a Roma Ghevre Jesus Afework.

Gli attentatori si rifugiarono nel convento di Debra Libanos. Ecco spiegato quello che non è illustrato nella mostra.

Tra gli ultimi pannelli troviamo quello sbrigativo Etiopia: l’occupazione militare – Qui il Generale De Bono diventa DEL Bono e si glissa totalmente sul fatto che fu lui il promulgatore il 14 ottobre 1935 del bando di soppressione della schiavitù in Etiopia.

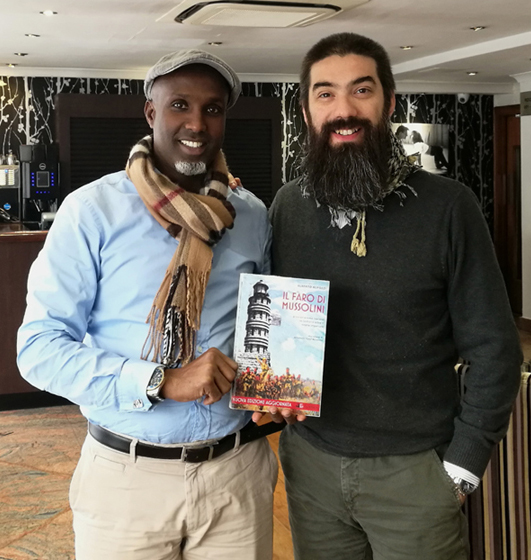

Alberto Alpozzi, svolge ricerca storica sul colonialismo italiano. Per Eclettica Edizioni ha pubblicato “Il faro di Mussolini – Il colonialismo italiano in Somalia oltre il sogno imperiale”, “Viaggio nella Somalia italiana – La visita del Principe Umberto di Savoia nelle fotografie ritrovate di Carlo Pedrini”, “Dubat – Gli Arditi somali all’alba dell’Impero fascista”, “Bugie Coloniali” vol. 1 e vol. 2.

I suoi testi sono stati acquisiti dalle più prestigiose università straniere.

Reporter di guerra negli anni ha raccontato le guerre in Afghanistan, Libano, Kosovo e l’antipirateria in Somalia. Suoi reportage sono stati pubblicati da La Stampa, Il Sole 24 Ore, Il Giornale, Famiglia Cristiana e CronacaQui.

Per la tedesca Bilderfest ha partecipato, unico italiano, alla realizzazione del documentario televisivo “Ustica – Tragedia nei cieli”.

Ha insegnato fotografia e comunicazione dell’immagine al presso la Facoltà di Architettura di Torino dal 2010 al 2016. Collabora con il mensile “Storia in Rete”.