(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2023

(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2023(AGENPARL) – mer 26 luglio 2023 m i n i s t e r o

d e l l a

c u l t u r a

soprintendenza speciale di roma archeologia belle arti paesaggio

nuove scoperte archeologiche

d a l t e at r o d i n e r o n e a i p e l l e g r i n a g g i m e d i o e v a l i

Pa l a z z o d e l l a R o v e r e

Roma, 26 luglio 2023

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO

N U O V E

S C O P E R T E

H E A T R U M

A R C H E O L O G I C H E

E R O N I S

COMUNICATO STAMPA

Roma, 26 luglio 2023

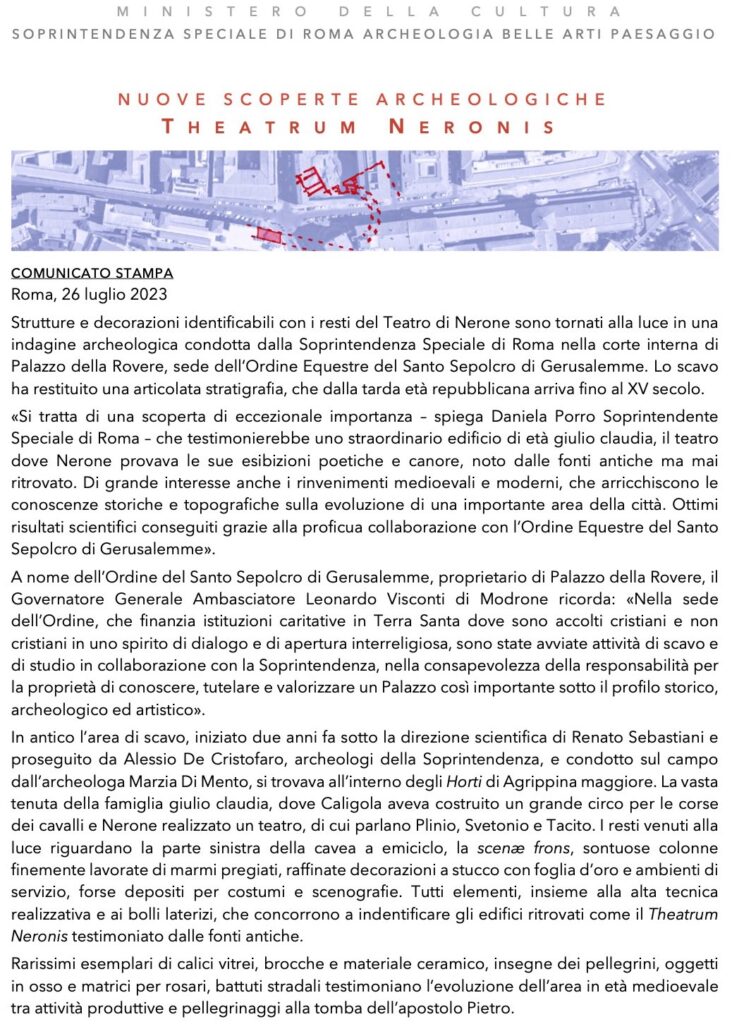

Strutture e decorazioni identificabili con i resti del Teatro di Nerone sono tornati alla luce in una

indagine archeologica condotta dalla Soprintendenza Speciale di Roma nella corte interna di

Palazzo della Rovere, sede dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Lo scavo

ha restituito una articolata stratigrafia, che dalla tarda età repubblicana arriva fino al XV secolo.

«Si tratta di una scoperta di eccezionale importanza – spiega Daniela Porro Soprintendente

Speciale di Roma – che testimonierebbe uno straordinario edificio di età giulio claudia, il teatro

dove Nerone provava le sue esibizioni poetiche e canore, noto dalle fonti antiche ma mai

ritrovato. Di grande interesse anche i rinvenimenti medioevali e moderni, che arricchiscono le

conoscenze storiche e topografiche sulla evoluzione di una importante area della città. Ottimi

risultati scientifici conseguiti grazie alla proficua collaborazione con l’Ordine Equestre del Santo

Sepolcro di Gerusalemme».

A nome dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme, proprietario di Palazzo della Rovere, il

Governatore Generale Ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone ricorda: «Nella sede

dell’Ordine, che finanzia istituzioni caritative in Terra Santa dove sono accolti cristiani e non

cristiani in uno spirito di dialogo e di apertura interreligiosa, sono state avviate attività di scavo e

di studio in collaborazione con la Soprintendenza, nella consapevolezza della responsabilità per

la proprietà di conoscere, tutelare e valorizzare un Palazzo così importante sotto il profilo storico,

archeologico ed artistico».

In antico l’area di scavo, iniziato due anni fa sotto la direzione scientifica di Renato Sebastiani e

proseguito da Alessio De Cristofaro, archeologi della Soprintendenza, e condotto sul campo

dall’archeologa Marzia Di Mento, si trovava all’interno degli Horti di Agrippina maggiore. La vasta

tenuta della famiglia giulio claudia, dove Caligola aveva costruito un grande circo per le corse

dei cavalli e Nerone realizzato un teatro, di cui parlano Plinio, Svetonio e Tacito. I resti venuti alla

luce riguardano la parte sinistra della cavea a emiciclo, la scenæ frons, sontuose colonne

finemente lavorate di marmi pregiati, raffinate decorazioni a stucco con foglia d’oro e ambienti di

servizio, forse depositi per costumi e scenografie. Tutti elementi, insieme alla alta tecnica

realizzativa e ai bolli laterizi, che concorrono a indentificare gli edifici ritrovati come il Theatrum

Neronis testimoniato dalle fonti antiche.

Rarissimi esemplari di calici vitrei, brocche e materiale ceramico, insegne dei pellegrini, oggetti

in osso e matrici per rosari, battuti stradali testimoniano l’evoluzione dell’area in età medioevale

tra attività produttive e pellegrinaggi alla tomba dell’apostolo Pietro.

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO

COLOPHON

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA

ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO

ORDINE EQUESTRE

DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

Daniela Porro

Soprintendente Speciale

Leonardo Visconti di Modrone

Governatore Generale

Alessio De Cristofaro

Renato Sebastiani

Responsabili scientifici dello scavo

Saverio Petrillo

Tesoriere

Marco Bartolini Salimbeni Vivaj

Daniele Torregrossa

Project manager

Alessandro Mascherucci

Architetto responsabile

Silvia Agostinetto

Comunicazione

Francesco Lupoi

Direttore del Lavori

Marcella Scotto di Vettimo

Responsabile Relazioni Esterne

COLLABORAZIONI

MDM archeologia srls

Marzia Di Mento, Responsabile dello scavo

Laura Stamerra, Responsabile grafica

Filippo Salamone, Rilevatore e ceramologo

Cecilia de Leone, Numismatica

Flavia Botrugno e Silvia Matta, Archeologhe

SPECIALISTI REPERTI

Tommaso Bertoldi, età romana

Ilaria De Luca, età medioevale

Valentina Pica e Massimo Brando, reperti particolari

Chiara Corbino e Claudia Minniti, archeozoologhe

Alessia Masi e Cristiano Vignola, archeobotanici

Giordana Amicucci, antropologa

D-Art srl, Cristina Lemorini e Giulia Previti, analisi chimico-fisiche

Fabrica Conservazione e Restauro s.c.p.l., Alex Sarra, restauri

ArkInt srls, operai specializzati

Ufficio Stampa

Soprintendenza Speciale di Roma

Luca Del Fra e Valentina Catalucci

Comunicazione Ordine Equestre

del Santo Sepolcro di Gerusalemme

François Vayne, Elena Dini e Andreina Merheb

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO

TEATRO

NERONE

AI PELLEGRINAGGI MEDIOEVALI

IL RACCONTO DI TREDICI SECOLI IN UNO SCAVO

A partire da gennaio 2020, le indagini archeologiche effettuate nel Palazzo della Rovere

hanno restituito un ricco palinsesto stratigrafico databile tra la prima età imperiale e l’età

moderna, portando a importanti scoperte sia di resti degli Horti di Agrippina, tra cui

spiccano strutture identificabili con il Teatro di Nerone, sia tracce delle attività insediative

e produttive di età medievale.

GLI HORTI DI AGRI PPI NA E I L TEATRO RI TROVATO

Le fonti antiche attestano come negli Horti di Agrippina sorgesse anche un teatro, fatto

costruire da Nerone, dove l’imperatore provava le sue esibizioni poetiche e canore. Ne

hanno scritto Plinio, probabilmente Svetonio e Tacito.

Legata alla sola memoria letteraria e alle ipotesi degli studiosi, l’esistenza del Teatro di

Nerone fino a oggi era circondata da una aura di leggenda: i nuovi scavi hanno finalmente

permesso di riportare alla luce dei resti monumentali che la Soprintendenza Speciale di

Roma propone di attribuire al celebre edificio neroniano.

Si tratta di due strutture in opera laterizia databili, grazie ai bolli rinvenuti sui bipedali,

all’età giulio-claudia e la cui possente tecnica costruttiva testimonia un’opera di grande

impegno economico e tecnico, frutto di una committenza di alto rango come si può

evincere dall’apparato decorativo. Il primo edificio è caratterizzato da una pianta a

emiciclo, con muri radiali e un sistema di accessi e di scale. Tutte caratteristiche

compatibili con una cavea teatrale, su cui sorgevano le gradinate per il pubblico, con

scaenæ frons a ovest e un ricchissimo apparato decorativo, sembra di ordine ionico, con

elementi architettonici e rivestimenti in pregiati marmi bianchi e colorati. Stucchi ricoperti

di foglia d’oro – una tipologia che si riscontra anche nella Domus Aurea – impreziosivano

probabilmente, sia l’interno che il prospetto della struttura.

Il secondo edificio perpendicolare al primo, è costituito da una serie di ambienti con

funzione di servizio: presumibilmente per ospitare i materiali e le attrezzatture utilizzati

per gli spettacoli nel teatro, come scenografie, costumi. Entrambi gli edifici si

affacciavano su una grande corte scoperta, forse circondata da un portico, e sembrano

essere utilizzati come teatro per un periodo tutto sommato breve.

La stratigrafia indica come, già dai primi decenni del II secolo dopo Cristo, il complesso

sia stato oggetto di un sistematico processo di smontaggio finalizzato al recupero di

materiali, soprattutto lapidei, come testimonia un deposito di cinque colonne in marmi

pregiati.

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO

La posizione topografica all’interno degli Horti di Agrippina, come l’articolazione

planimetrica, l’alta qualità tecnica delle opere murarie, i bolli laterizi e materiali, stile,

raffinatezza delle decorazioni sono tra gli elementi che hanno portato a indentificare

come il Teatro di Nerone le strutture del I secolo dopo Cristo rinvenute a Palazzo della

Rovere. Maggiori certezze si avranno dai risultati di attente analisi e un approfondito

studio di tutti i reperti rinvenuti.

MEDI OEVO CRI STI ANO

L’altro importante nucleo di testimonianze archeologiche venuto alla luce riguarda il

Medioevo. Dal X secolo l’area si connota per una serie di tracce di attività produttive e

manufatturiere. Sia la cronologia che la localizzazione porterebbero a ritenere queste

evidenze di pertinenza della Schola Saxonum, una delle più antiche scholæ peregrinorum

che, in rappresentanza delle principali nazioni cristiane dell’Europa settentrionale,

sorgono attorno alla basilica del primo degli apostoli, Pietro, con la principale funzione

di accoglienza ai pellegrini in visita alla sua tomba.

Tra i reperti relativi a questa fase si segnalano alcuni esemplari di calici vitrei a colonnette,

da interpretare come preziosi arredi liturgici. Le attività proseguono anche dalla metà del

XIII secolo, con il passaggio dell’area all’Ospedale di Santo Spirito in Sassia – edificato tra

semilavorati e matrici di rosari, porta a supporre che proprio la manifattura dell’osso

dovesse costituire una delle attività primarie dell’area. Si tratta probabilmente di una

produzione di oggetti strettamente legati al pellegrinaggio e al culto, che perdura per un

periodo lunghissimo caratterizzandosi come attività artigiana tradizionale.

Di notevole importanza è anche il rinvenimento di una successione di tracciati stradali più

volte rifatti e sistemati, collegati all’approdo sul Tevere a valle di Ponte Sant’Angelo, noto

come Portus Maior e da mettere in relazione con la ripresa delle attività artigianali e

commerciali documentata a partire dal XII secolo. Dagli strati di abbandono delle strade

provengono due insegne da pellegrino (Volto Santo di Lucca, Santa Vergine di

Rocamadour) e una fiaschetta sagomata a forma del gallo di San Pietro.

Le sequenze stratigrafiche medievali rappresentano un documento di grande importanza

per la storia economica e sociale di Roma tra il X e la metà del XV secolo e permettono

di ricostruire su basi archeologiche importanti aspetti del fenomeno del pellegrinaggio

alla tomba dell’apostolo Pietro, sepolto in Vaticano nei pressi del Circo di Caligola.

Proprio partendo dai ritrovamenti, quindi, in collaborazione con la proprietà, dopo la fine

delle indagini i ritrovamenti verranno valorizzati all’interno dello stesso Palazzo della

Rovere.

(luglio 2023)

SOPRINTENDENZA SPECIALE DI ROMA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO

G L I

O R T I

G R I P P I N A

LUOGO SIMBOLO DELLA DINASTIA GIULIO CLAUDIA

Tra la tarda repubblica e l’inizio dell’età imperiale un anello di grandi tenute, appartenenti

alle più importanti famiglie patrizie e imperiali aveva circondato il centro dell’Urbs.

Definite Horti erano caratterizzate da padiglioni ed edifici immersi nel verde adibiti allo

svago e all’otium più che alla funzione residenziale. Primeggiavano per importanza gli

Horti di Agrippina, di Domizia, di Lucullo, di Sallustio, di Lucio Elio Lamia (detti Lamiani),

di Mecenate e gli Horti Spei Veteris.

GLI HORTI DI AGRI PPI NA

Conosciuti attraverso le fonti letterarie antiche e alcuni ritrovamenti archeologici, gli Horti

di Agrippina Maggiore – la figlia di Agrippa e di Giulia, moglie di Germanico nonché

madre di Caligola –, si estendevano nella piana del Vaticano (XIV Regio, Transtiberim), tra

il Tevere, le pendici del colle di Santo Spirito e la Basilica di San Pietro.

Alcuni scavi archeologici del recente passato tra le pendici nord del Gianicolo, i

sotterranei del complesso di Santo Spirito in Sassia e via di Santo Spirito, hanno portato

alla luce strutture di età giulio-claudia lussuosamente decorate, che potrebbero

appartenere al settore residenziale degli Horti.

Se Seneca ne descrive un viale, o una terrazza, che lambiva il Tevere sormontato da un

portico, sappiamo dalle fonti come Caligola vi costruì un circo per le corse private dei

carri. Del Circus Gai et Neronis o vaticanus, è nota la posizione lungo il lato meridionale