(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2023

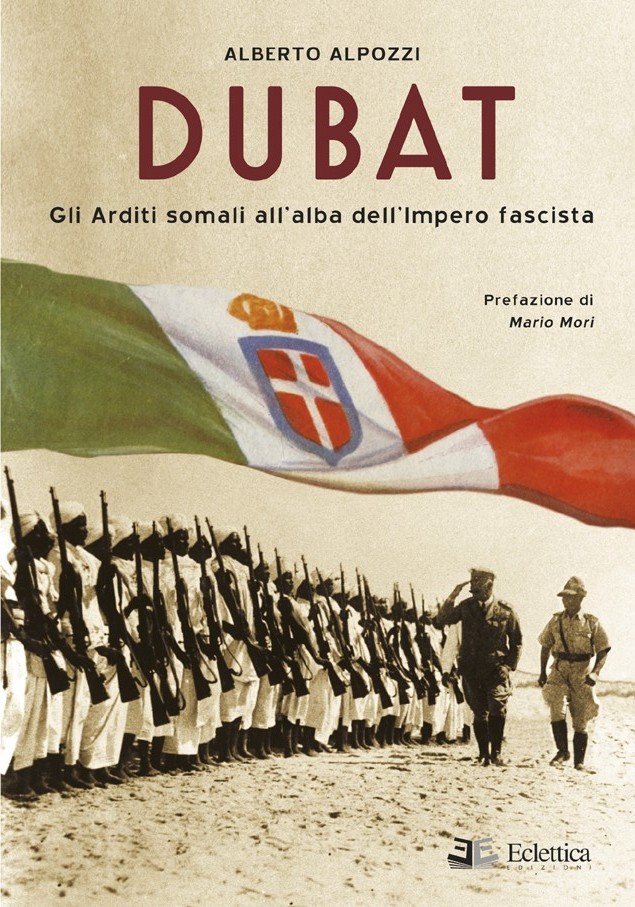

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2023[lid] I dubat, bande armate di confine, furono un corpo militare coloniale d’élite formato dai migliori uomini dei clan somali di tradizione guerriera. Ammirati e temuti per le loro imprese al fianco dell’Italia segnarono la storia della Somalia.

Vennero istituiti nel 1924 dal Quadrumviro Cesare Maria de Vecchi di Val Cismon, governatore della Somalia italiana, per proteggere gli incerti confini dalle razzie abissine e per sequestrare le armi da fuoco che rendevano instabili e insicuri i protettorati nel nord.

Comandati e organizzati dal maggiore degli Alpini Camillo Bechis i dubat fronteggiarono i clan riottosi in epiche battaglie che assunsero tutti i caratteri di una vera e propria guerra coloniale, supportata in alcune fasi da una divisione navale e una squadriglia aerea.

Il testo ripercorre i combattimenti e le azioni dei dubat narrando l’epopea che portò per la prima volta alla pace e all’unificazione di genti e territori conosciuti oggi come Somalia, un tempo divisi tra clan rivali in costante lotta per la supremazia.

Attraverso la voce dei protagonisti ci ritroviamo a vivere nella più lontana colonia italiana seguendo in diretta le operazioni militari. A parlare sono i telegrammi, le relazioni militari e ministeriali, i diari personali, le lettere private e i giornalisti dell’epoca. Centinaia di immagini fotografiche inedite completano il quadro storico minuziosamente ricostruito giorno per giorno.

L’analisi dei documenti d’archivio ha portato alla luce trattati coloniali e convenzioni internazionali che non solo hanno ricomposto il contesto socioculturale nel quale maturarono gli eventi ma hanno anche svelato intrighi e traditori, i cui nomi, dopo quasi cento anni posso essere resi noti.

Nel libro vengono forniti strumenti e tracce per un’analisi storica della politica coloniale italiana in Somalia e degli obiettivi imperiali nei primi anni del fascismo.

Alpozzi in una serie di interviste ha raccolto i ricordi dei famigliari di Ersi Bogor e Omar Samantar, capi clan che non accettarono la resa e la consegna delle armi. Questi due fieri combattenti inflissero dure sconfitte all’Italia ma, fallita la resistenza, dovettero rifugiarsi in Etiopia. Ora le loro voci rivivono per la prima volta nelle testimonianze rese all’autore, perché la storia non deve essere raccontata solo dai vincitori.

NOTA DELL’AUTORE

Esiste l’imparzialità? No, non esiste. Ciascuno di noi è frutto dell’educazione ricevuta, dell’ambiente nel quale è cresciuto, degli studi seguiti e delle esperienze vissute. Tutte queste variabili concorrono a modificare le nostre opinioni e quindi la nostra visione del mondo.

Esistono però i fatti e questi sono immutabili. Esistono però anche la malafede e il pregiudizio che tendono a mistificare gli accadimenti e a parzializzarli, renderli soggettivi e spogliarli della loro incontrovertibilità.

Scrivere implica un senso di responsabilità verso le generazioni future. Un testo è come una eredità.

Molto rare sono le pubblicazioni a tema coloniale autentiche e complete. Nel secondo dopoguerra una certa schiera di autori ha iniziato sin da subito a filtrare le fonti. Hanno ridotto quasi 80 anni di storia coloniale italiana a qualche slogan. Hanno estrapolato parzialmente documenti e singoli avvenimenti decontestualizzandoli e con ideologico anacronismo condannandoli tout court.

Secondo il pensiero unico imposto il colonialismo parrebbe essere solo un’appendice del fascismo. Invece la storia coloniale italiana si suddivide in cinque periodi distinti, che solo in minima parte hanno a che fare con il Ventennio.

Il primo periodo va dal 1860 al 1910. In questi primi anni con l’impiego della Regia Marina si realizzarono, seppure embrionalmente, le due prime colonie: l’Eritrea e la Somalia, la prima con l’acquisto della Baia di Assab, la seconda con un protettorato per cui l’Italia pagava l’affitto. Acquisto l’una, affitto l’altra.

Il secondo periodo va dal 1910 al 1922. Sono gli anni caratterizzati dalla guerra italo-turca. Il Regno d’Italia conquista i territori che poi diverranno la futura Libia e prende possesso del Dodecaneso nell’Egeo.

Il terzo periodo va dal 1922 al 1935. Mussolini diviene capo del Governo. Con l’avvento del fascismo si diede un nuovo e forte impulso agli investimenti e riordino dei territori oltremare.

Il quarto periodo va dal 1935 al 1941. Con la guerra d’Etiopia l’Italia crea il suo Impero. Avrà vita breve. Uscirà sconfitta dalla seconda guerra mondiale perdendo tutte le sue colonie.

Il quinto e ultimo periodo va dal 1950 al 1960. Successivamente all’amministrazione inglese delle ex colonie italiane le Nazioni Unite affidano all’Italia, in amministrazione fiduciaria per 10 anni la Somalia, nasce l’AFIS.

Dunque leggendo queste poche date appare chiaro come chi tratti di colonialismo non possa e non debba riferirsi esclusivamente al fascismo.

Volutamente non si è voluto mai accennare alle capacità personali di chi visse nelle colonie, agli immensi investimenti prodotti e alle opere durature realizzate nell’idea di rimanere a vivere stabilmente in quei luoghi. Ma soprattutto mai si è parlato delle responsabilità dei singoli, usate invece come grimaldello ideologico per condannare interamente un popolo e un periodo.

Milioni di pagine di documenti sono state diligentemente occultate per far posto a libri che non raccontano nulla ma che sono solamente un elenco di critiche e di errori.

L’onanismo degli orrori: ecco su cosa sono basati molti, troppi, testi che trattano la storia degli italiani in Africa. Con compiaciuta malizia certuni hanno abusato di un sensazionalismo da strillone per divulgare ciclicamente i medesimi argomenti e avvenimenti come se mai prima fossero stati diffusi e solo loro siano gli alfieri della verità.

Un esempio su tutti è il tanto dibattuto (e strillato) utilizzo dei gas durante il conflitto italo-etiopico da parte di Badoglio e Graziani. Grande scalpore e grande polemica per l’accusa di aver nascosto i documenti che testimoniavano i bombardamenti con l’iprite. Nulla di più falso. Fin da subito non fu un segreto l’impiego delle “armi speciali” durante il conflitto. E non era necessario andare ad impolverarsi negli archivi, era sufficiente leggere le pubblicazioni d’epoca. Per esempio “Il I° anno dell’Impero”, opera in cinque volumi di Rodolfo Graziani pubblicata già nel Gennaio 1938.

Dunque come fidarsi di storici che non conoscono e non padroneggiano nemmeno la bibliografia dell’argomento di cui vogliono trattare?

Per non parlare del razzismo. Propagandato come prerogativa dell’Italia fascista.

Ma che cos’è il razzismo? Il razzismo è una “concezione fondata sul presupposto che esistano razze umane biologicamente e storicamente superiori ad altre razze. È alla base di una prassi politica volta, con discriminazioni e persecuzioni, a garantire la ‘purezza’ e il predominio della ‘razza superiore’”.[1]

E ancora: la “tendenza a considerare la razza come fattore determinante dello sviluppo civile di una società e quindi a evitare mescolanze con altri popoli, considerati di razza inferiore, mediante la discriminazione o, in casi estremi, mediante la persecuzione e la loro distruzione”. [2]

Stabilite queste connessioni fra tratti razziali ed evoluzioni sociali nella storia, le concezioni razzistiche hanno ritenuto superiori quelle razze che nei secoli sono state in grado di costruire società più evolute nelle quali il progresso intellettuale, politico, scientifico ed economico era stato la discriminante. Teoria enunciata da Auguste Comte nel 1844 nel “Discours sur l’esprit positif”.

Con il positivismo infatti “nacque un nuovo metodo storiografico, attento soprattutto a fattori ambientali, sociali, razziali” e tutte le opere umane dovevano essere rivolte al miglioramento della condizione dei singoli e della società: portare (esportare?) cioè la civiltà.

Pensiero condiviso anche dal padre del comunismo, Friedrich Engels, che il 22 gennaio 1848, stesso anno in cui veniva pubblicato “Il manifesto del Partito comunista” scriveva sul «The Northern Star» a proposito della conquista coloniale francese dell’Algeria: “In fin dei conti, secondo la nostra opinione è veramente di buon auspicio che il capo degli arabi sia stato catturato (…) la conquista dell’Algeria è un evento importante e felice per il progresso della civiltà”.[3]

Le teorie razziali nacquero proprio in seguito alle grandi esplorazioni geografiche e l’inizio del colonialismo, quando cioè i bianchi europei (francesi, inglesi e portoghesi) misero piede in Africa e in Estremo Oriente nel XVII secolo. L’Italia era ancora alla ricerca della sua unità.

La differenza biologica, climatica e ambientale erano alla base della teoria secondo la quale i progressi dei bianchi non potessero essere raggiunti da altre popolazioni.

La «razza» stava sempre più diventando patrimonio comune del «sapere» e della pratica prima e durante i tempi di Engels, ma essa era intrinseca al sistema capitalistico-coloniale che Engels da un lato, seguendo Marx, dissezionava scientificamente, e dall’altro accettava come «necessità storica».

“La razza stessa è un fattore economico” scrisse nel 1894 in una lettera a H. Stokenberg. Non che egli fosse un seguace di Friedrich Max Muller, il padre dell’arianesimo europeo, tuttavia accettò il concetto di «razza» e l’affermazione indubbiamente gli tornò utile per il determinismo economico.

Inoltre Engels, convinto della “necessità storica” del capitalismo, fece sempre osservazioni razziali derivanti dal pregiudizio colonialistico: “I mori sono probabilmente i meno rispettabili tra gli abitanti” (Discorso sull’Algeria, 1857).

Nel XVIII secolo andò poi affermandosi la teoria poligenetica secondo la quale le varie popolazioni del mondo risalgano a progenitori diversi e quindi si riteneva che le differenze tra individui fossero inalterabili e che quindi si potesse stabilire una gerarchia di razze superiori e dunque predominanti. Cioè si giustificava il dominio imperiale e coloniale sugli altri popoli da parte dei bianchi che si erano attribuiti – comtianamente – una missione civilizzatrice. Stiamo sempre parlando di francesi, inglesi e portoghesi.

Ma il vero e proprio passaggio dalle teorie razziali al razzismo avviene con l’“Essai sur l’inégalité des races humaines” (1853-1855), il saggio sulle ineguaglianze delle razze del francese Joseph Arthur Gobinau. Vi si affermava che la razza è la base della civiltà e che il decadimento della razza comporta inevitabilmente il decadimento della civiltà e dunque per arrestare il decadimento della razza “ariana” si dovesse perseguire un processo di discriminazione delle razze considerate “inferiori”.

Altro “contributo” al razzismo come lo intendiamo oggi venne dalle teorie evoluzionistiche di Charles Darwin, il padre dell’evoluzionismo. Nel 1859 con “L’origine della specie” ispirò il cosiddetto “razzismo scientifico”, basato sul concetto che il pregiudizio razziale dovesse avere una funzione evolutiva.

Da qui per esempio la prassi inglese di vietare i matrimoni misti nei nuovi territori conquistati in America nei quali venne sancita la superiorità sociale dei coloni nei riguardi dei neri e degli indiani.

Fatto questo breve excursus storico arriviamo alle colonie italiane e al presunto razzismo come prerogativa del fascismo.

Quando si parla di matrimoni misti nelle colonie italiane si ha l’abitudine di pensare ad un matrimonio tra un uomo bianco e una donna nera e alla sua collocazione temporale durante il Ventennio fascista.

Narrazioni storiche più ideologiche che fattuali hanno la necessità di far passare un messaggio non corrispondente al vero.

Infatti, al netto dell’ossessivo accostamento fascismo-razzismo abbiamo dimostrato come la questione della razza e della civiltà superiore fossero argomenti e teorie degli europei (non fascisti, non nazisti) già da decenni prima dell’avvento del fascismo.

Queste teorie trovarono la loro prima applicazione nell’Italia coloniale del 1905, quando il procuratore Ranieri Falcone, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale d’Appello di Asmara, vietava le nozze tra le cittadine italiane e indigeni per evitare alla donna “di discendere verso un inferiore livello di civiltà”.[4]

Esattamente come nel secolo precedente gli inglesi in America e secondo le teorie propugnate da Gobinau del 1853.

“Il caso di un matrimonio fra una donna bianca ed un indigeno non è nuovo in colonia; e nell’avvenire potrebbe essere frequente (…) Io osservo innanzi tutto che sarebbe contrario ad ogni interesse della nostra colonizzazione il permettere che la donna bianca diventi la compagna del soggetto di colore. Per quanto evoluto possa essere l’indigeno, la donna europea che lo sposi, ammoglierà lui, assieme alla dignità propria, un po’ anche la dignità della propria razza. Essa discenderà sempre in molti gradini nella scala sociale; e ciò forse meno per l’uomo, alla cui esistenza ella si lega, che per la società in cui andrà a vivere… D’altra parte con la nostra organizzazione famigliare, e peggio con l’organizzazione della famiglia indigena, a tipo aristocratico, dove il marito esercita la manus sulla moglie, e costei non ha quasi alcuna personalità propria, quale sarebbe la condizione della povera creatura bianca sposata all’indigeno? E quale sarebbe la condizione della prole? …i meticci, il cui padre è un indigeno e la madre un’europea, produrranno figliuoli sempre più simili al loro padre, fino a tanto che ogni carattere differenziale sparirà, e la prole ritornerà perfettamente indigena”.

Ecco dunque che da questo discorso, pronunciato in una cerimonia ufficiale, si evince come l’idea della superiorità della razza e il prestigio della razza bianca fosse costume dell’epoca ben prima della Marcia su Roma e come la possibile unione tra una cittadina italiana e un uomo indigeno violasse le regole di quella società coloniale di inizi Novecento.

La proibizione di matrimoni misti proposta dunque da Falcone nel 1905 definiva già una specie di separazione tra italiani e nativi che negli anni successivi venne normata per legge, con l’aumentare delle presenze italiane in colonia.

Durante il fascismo, nel 1937, “le relazioni di indole coniugale con persona suddita dell’Africa Orientale Italiana, sia maschile che soprattutto femminile furono considerate reato e punite con la reclusione da uno a cinque anni”.[5]

Dopo il 1936, infatti, la questione dei matrimoni misti e quello conseguente della prole di meticci aveva assunto vaste dimensioni che andavano controllate. Si pensi che con la guerra d’Etiopia da meno di 5 mila italiani in Eritrea divennero circa 75 mila (di cui il 78% uomini).

Si giunse così a definire il “reato di madamato” su iniziativa del ministro della colonie, Alessandro Lessona. Venne istituito con Regio Decreto Legge 19 aprile 1937, n. 880, Sanzioni per i rapporti d’indole coniugale fra cittadini e sudditi (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 1937) poi convertito in Legge 30 dicembre 1937, n. 2590 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1938).

Successivamente, la legge 29 giugno 1939, n. 1004, recante «Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa italiana», individuò esplicitamente la nascita di un bimbo meticcio come indizio del reato di relazione di indole coniugale con una donna locale.

Tale norma fu abrogata solo nel 1947, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1096. Contestualmente si aprì un canale privilegiato per l’acquisizione della cittadinanza, per i nati da unioni miste. All’epoca dell’emanazione di tale norma, però, l’Eritrea e la Somalia erano sotto l’amministrazione militare britannica e quindi la normativa italiana poteva essere applicata nel paese solo se fatta propria da un proclama dell’amministratore britannico. Purtroppo, fu solo nel 1952 che l’amministratore, con proclama n. 125 del 1952, abrogò la legge italiana n. 822 del 1940.

Riassumendo quindi: il razzismo non fu prerogativa del fascismo ma una prassi europea consolidata dal 1853; la superiorità della razza fu teorizzata da Gobineau nel 1853 e avallata da Engels nel 1894; il divieto dei matrimoni misti venne imposto dagli inglesi sin dal 1800 e proposto dall’Italia coloniale già nel 1905 e riguardava anche le donne bianche; il madamato venne vietato dal fascismo per legge nel 1937 secondo le consuetudini dell’epoca e del sentire comune di quegli anni in tutto il mondo europeo. Chi dice il contrario o tace questi fatti mente oppure è in malafede.

Un autore, uno storico, un ricercatore non dovrebbero scrivere perché c’è qualcosa che odiano, ma perché c’è qualcosa che amano: la verità e la libertà.

Molteplici sono le pubblicazioni che si sono occupate negli anni delle “guerre coloniali del fascismo” e della “storia dell’espansione coloniale italiana”, ma nessuno ha mai approfondito e narrato l’epopea dei dubat e il sorgere della Somalia come entità nazionale, quale oggi conosciamo.

Gli anni Venti in Somalia, con la pacificazione di tutti i clan e il totale sequestro delle armi, sono pressapoco un buco nel panorama storico-coloniale, spesso liquidato in poco righe.

Perché queste informazioni non sono state diffuse prima? Perché sono stato il primo, nel 2015, a rintracciare e contattare i famigliari di Camillo Bechis, fondatore e comandante dei dubat?

La parzialità con la quale è stata divulgata la storia coloniale del periodo fascista denota una forte componente ideologica tesa ad azzerare la coscienza critica del lettore sulla storia recente.

Non si vuole informare ed educare, ma ammaestrare a ripetere sempre gli stessi slogan, nessuna analisi. La conoscenza ha la capacità di rendere indipendenti, di creare rivoluzioni, di far ragionare con la propria testa e soprattutto di insegnare a non allinearsi.

La tanto decantata libertà fa paura: la libertà di espressione, la libertà di pensiero, la libertà di azione esulano dal terreno ideologico di chi ha deciso per noi l’opinione che dobbiamo avere di un dato periodo storico.

Sui libri, sui giornali la parola libertà è ripetuta allo sfinimento, ma è stata espropriata del suo vero significato. La libertà è di chi non ha padroni, di chi non accetta slogan, di chi preferisce le domande alle risposte, di chi ha dubbi e non certezze.

È vero che l’Italia aveva perduto la guerra, ma forse per alcuni non ha ancora perduto abbastanza.

“L’8 settembre 1943, quando avevamo dovuto buttare le nostre armi e le nostre bandiere ai piedi dei vincitori (…) v’erano anche le bandiere di Vittorio Veneto, di Trieste, di Fiume, di Zara, dell’Etiopia, della guerra di Spagna. Erano bandiere gloriose, fra le più gloriose della terra e del mare.

Perché dovrebbero essere gloriose soltanto le bandiere inglesi, americane, russe, francesi, spagnole? Anche le bandiere italiane sono gloriose. Se fossero senza gloria, che gusto avremmo trovato a buttarle nel fango?”.[6]

Gli interessi del nostro Paese non dovevano essere lesi così profondamente da chi ha voluto cancellare e negare il nostro passato senza però essere stato in grado di creare un futuro.

La nostra cultura e i nostri trascorsi sono stati inquinati per incapacità di confronto e inettitudine.

Esemplificativo l’incontro al Quirinale dell’11 Settembre 1978 tra l’allora presidente italiano Sandro Pertini e il presidente somalo Mohamed Siad Barre.

Uno scambio di battute sull’epoca coloniale italiana non piacque per nulla a Pertini, tanto che “accettò l’invito di Siad Barre di recarsi in Somalia, ma il viaggio non fu mai realizzato”. [7]

Perché non ricambiò la visita? Lo racconta nel 2001 il Senatore Giulio Andreotti: “Nel brindisi, alla colazione nel torrino del Quirinale, Pertini ebbe la strana idea di chiedere scusa ai somali per quanto fatto dagli italiani. L’ospite rispose che verso l’Italia non avevano che gratitudine; e che – Pertini si rannuvolò bruscamente – nel 1935 erano stati gli etiopici e non i fascisti a provocare la guerra”.[8]

Forse Siad Barre non aveva gradito una frase di Pertini all’inizio del discorso di benvenuto: “Chiusa definitivamente la triste epoca del colonialismo”[9] e volle ribattere precisando che quell’atteggiamento deferente e antistorico non apparteneva né a lui né alla Somalia.

Inoltre sempre Andreotti riportava: “Nel suo libro di memorie, Antonio Ghirelli, allora capo dell’ufficio stampa, dice che il presidente ebbe più tardi parole durissime all’indirizzo di «questo eritreo» (!) che aveva studiato l’italiano nel mattinale dei carabinieri”.

Eritreo Siad Barre? Molto indicativo se dopo averlo ricevuto non aveva ancora imparato e capito che la Somalia non è l’Eritrea e che l’uomo con cui aveva parlato era un somalo.

È chiaro come siano state create profonde divisioni basate sulle menzogne e sull’odio. È venuto meno quel sincretismo che avrebbe unificato i valori e le tradizioni della nostra nazione. L’Italia è stata privata della propria identità per costituire un paese instabile ricco di opinioni differenti (basate spesso sul nulla) e con la totale assenza di una storia passata condivisa.

Altro esempio viene da alcune dichiarazioni rilasciate dall’Imperatore d’Etiopia Hailé Selassié.

Dopo la sconfitta degli italiani in Africa Orientale del 20 Gennaio 1941 l’Imperatore Hailè Selassiè fece ritorno in Africa per rientrare trionfalmente, con il supporto degli inglesi, in Addis Abeba il 5 maggio 1941. Però “gli etiopici non tardarono molto ad accorgersi che gli inglesi liberatori (…) ostentavano un disprezzo, un distacco razziale, di cui, in genere, gli italiani non erano capaci”. [10]

Il 17 giugno 1941 l’ex ministro italiano in Etiopia Renato Piacentini incontrerà il Negus, il quale dichiarerà la sua amarezza e sconforto verso gli inglesi che non gli avevano concesso nessuna autorità, contrariamente a quanto convenuto a Londra, tanto che pure la polizia indigena dipendeva direttamente dall’ufficio politico britannico, ed egli era stato relegato nel palazzo imperiale senza alcuna sovranità.

“Sono molto dolente – dichiarerà Hailè Selassiè – che le circostanze di questa guerra non consentano di fare la conoscenza personale del generale Nasi, verso il quale professo la più alta ammirazione e la più viva riconoscenza per le direttive di politica indigena, inspirata ad un largo senso di giustizia e di umanità, da lui adottate e imposte durante tutto il periodo del suo vice-governatorato generale. Le migliaia di abissini da me interrogati dopo il mio ritorno in Etiopia mi hanno fatto, senza eccezioni, unanimi commoventi grati elogi del trattamento usato dal generale Nasi verso le popolazioni native dell’impero”. [11] Strano che le librerie italiane non siano zeppe di testi sul Generale Nasi mentre abbondano quelli su Graziani.

La dichiarazione fu confermata il 6 Luglio 1965 dall’allora ministro per la Riforma dell’Amministrazione Luigi Preti, in visita in Etiopia: “Ti confermo quanto ti è stato riferito all’Ambasciata Italiana in Etiopia circa il giudizio positivo espresso dall’Imperatore Hailè Selassiè nei confronti dell’Italia. Soggiungo che nell’incontro che ebbi con lui, mi parlò molto bene anche del Generale Nasi ed ebbe particolari espressioni di lode per le imponenti Opere di viabilità realizzate dagli italiani in quella terra”.[12]

Quale caos avverrebbe oggi se si scoprisse che tutta la nostra storia recente è frutto di manipolazioni e omissioni? Tutto crollerebbe se fosse rivelato che i principi etici sui quali hanno costruito l’attuale divisione tra buoni e cattivi sono stati ideati da chi ci ha mentito per decenni.

Perché su testi nostrani non si leggono analisi come quella dello storico inglese Denis Mack Smith? Eccola: “Nelle colonie furono riversati ininterrottamente fiumi di denaro, con guadagni assai scarsi, e la bilancia commerciale, a dispetto di tutte le speranze, in nessun momento favorevole all’Italia. Gli amministratori coloniali italiani fecero spesso un buon lavoro e talvolta ottimo. Costruirono vaste reti stradali; e in qualche caso le popolazioni ricevettero – dall’abolizione giuridica della schiavitù, dal controllo delle epidemie e delle carestie e dall’amministrazione della giustizia – vantaggi più concreti che le popolazioni delle vicine colonie britanniche. Il contenimento delle guerre intertribali in Somalia fu un risultato importante”. Tanto importante che nessuno storico italiano se ne è occupato. Perché? E ancora Mack Smith ricorda come dagli italiani “furono concesse, in una misura inconsueta negli imperi coloniali dell’epoca, le libertà di espressioni, di riunione, di insegnamento e di proprietà”. Conclude: “…l’Italia fascista fu più generosa di ogni altra potenza, e i risultati furono talvolta imponenti (…) Un gran numero di disoccupati fu importato dall’Italia per costruire alberghi, ospedali, scuole e quattromila chilometri di strade asfaltate”.[13]

L’etica dovrebbe essere la base fondante della nostra vita. Perché quotidianamente dobbiamo prendere decisioni e per farlo dobbiamo conoscere o quantomeno intuire i valori secondo i quali è stato orientato il nostro operato.

Ma se le scale di valori imposte scomparissero il nostro agire, vivere, amare e soffrire potrebbero mutare radicalmente. I gendarmi della memoria verrebbero spodestati dai loro scranni, la stampa perderebbe di significato e i luoghi di potere non dirigerebbero più nulla.

Perché il nostro paese è impantanato? Gli italiani non solo non hanno un’unità nazionale e un obiettivo comune, ma non sono più in grado di distinguere il bene dal male. Solo dove questa distinzione esiste c’è la possibilità di miglioramento. Non vi sono più elementi guida che ci indichino il giusto cammino. Il buon senso è stato alterato, sostituito dalla dittatura della minoranza che sta imponendo, con violenza, nuove opinioni per destrutturare l’intera società.

L’odio ideologico pare essere diventato l’unica cultura possibile generato dalla frustrazione di chi avendo subdolamente conquistato tutti i centri di potere non riesce a comandare. Non resta quindi che creare fantasmi nel passato e rispolverarli ciclicamente.

In definitiva come diceva Umberto Eco: “Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificati nella propria miseria”.

Alberto Alpozzi

[1]. Definizione dalla Treccani

[2]. Definizione dizionario Garzanti

[3]. Jaffe H., Davanti al colonialismo – Engels, Marx e il marxismo, Jaca Book, 2007

[4]. R. Falcone, L’amministrazione della giustizia nella Colonia Eritrea. Resoconto letto dì 23 gennaio 1905 all’assemblea generale del Tribunale d’Appello sedente in Asmara, in Atti Parlamentari, Legislatura XXIII, sessione 1909-1913, Camera dei Deputati, Doc. LXII, vo. II, Allegato 24, p. 315

[5]. L. Martone, Diritto d’Oltremare. Legge e Ordine per le Colonie del Regno d’Italia, Giuffè Editore, Milano, 2008, p. 15

[6]. Malaparte C., La pelle, Vallecchi Editore, 1959, Firenze

[7]. Del Boca A., nota 203 in Gli italiani in Africa Orientale – 4. Nostalgia delle colonie, Mondadori, 1984

[8]. 30 giorni, 01-2001, mensile internazionale diretto da Giulio Andreotti dal 1993 al 2012

[9]. Discorsi e Messaggi del Presidente della Repubblica, Archivio Quirinale, pag. 349, Quaderni di Documentazione Nuova Serie, n° 18, Roma, 2009

[10]. Del Boca A., Gli italiani in Africa Orientale – 3. La caduta dell’Impero, Mondadori, 1992

[11]. da una una dichiarazione del 5 febbraio 1946, rilasciata da Piacentini al generale Nasi. Vedi documenti AB, ONU, Somalia, b. 2/b, alleg. 5

[12]. Documento n. prot. 06998, citato da Del Boca in Gli italiani in Africa Orientale – 3. La caduta dell’Impero

[13]. Mack Smith D., Le guerre del Duce, Laterza, 1976

———————

La Prefazione di Mario Mori

Come militare, pur provenendo dai corsi d’Accademia, dei Dubat, “i turbanti bianchi”, avevo una conoscenza che si limitava a poche nozioni. Li identificavo esclusivamente come una unità irregolare, al pari degli Spahis libici, impiegata in Somalia tra le due guerre, diversa per struttura ed utilizzo dai formalmente inquadrati Reparti di Ascari e delle altre specialità coloniali quali Meharisti e Savari. Come carabiniere conoscevo ovviamente meglio storia e vicende degli Zaptié, costituiti in Eritrea nel 1888 e da allora, sino alla battaglia di Culqualbert, conclusa nel novembre 1941, dimostratisi militari fedeli ed efficienti, degni delle migliori tradizioni dell’Arma.

Così, quando mi è stato rivolto l’invito a realizzare la prefazione del libro di Alberto Alpozzi, sono rimasto inizialmente perplesso sull’utilità della mia collaborazione al progetto, constatando come, sull’argomento dei Dubat, non vi era nulla da aggiungere, perchè l’autore aveva svolto in merito una ricerca minuziosa, completa e veramente encomiabile, non limitandosi a descrivere la nascita e le vicende di queste “Bande Armate di Confine”, cioè circoscrivendo il narrato ai soli aspetti propriamente militari, ma descrivendo anche psicologia, usi e tradizioni dei suoi componenti. Il tutto inquadrato nel più ampio e complesso ambito della storia della Somalia legata al periodo coloniale italiano.

Il testo veniva corredato da un’esaustiva ed interessante citazione di leggi, decreti e direttive, sviluppate nel tempo, che andavano ad abbracciare il periodo della nostra presenza nella regione, trattando le complesse problematiche del vissuto quotidiano che all’epoca fu gioco forza da affrontare. Alla narrazione si aggiungeva una ricca bibliografia, che partendo dalle notazioni prodotte dai nostri funzionari operanti nella Colonia, attraverso Cesare de Vecchi di Val Cismon, a cui si deve l’idea della costituzione del Corpo dei Dubat, arrivava sino ai giorni attuali, citando i contributi di storici e studiosi dedicatisi variamente a descrivere l’esperienza italiana in Somalia.

Infine, il tutto, arricchito da un’ampia e significativa raccolta di fotografie che, nella loro varietà, rendevano in maniera plastica l’atmosfera e la realtà di un mondo che ormai solo pochissimi lettori, forse solo quelli legati al più recente periodo dell’Amministrazione fiduciaria della Somalia, svolta tra il 1950 ed il 1960, possono ricordare e confrontare attraverso le proprie esperienze vissute, ma che costituisce un lascito comunque ineludibile nella storia del nostro Paese.

Una volta accettato l’invito, il mio contributo ad un’iniziativa come questa non poteva allora che riguardare gli aspetti generali connessi, cercando di inquadrare gli avvenimenti legati ai Dubat nel quadro più ampio dell’inserimento delle Truppe Coloniali nel Regio Esercito, visto anche alla luce delle analoghe vicende affrontate da altre nazioni in quest’ambito e nel più ampio quadro della loro storia.

Verso la fine dell’ottocento si manifestò, in Africa, il graduale passaggio da quello che fu definito “imperialismo informale”, sviluppatosi nella fase d’avvio del fenomeno coloniale come dominio militare e sfruttamento economico, a quello costituito dal vero e proprio possesso/governo del territorio conquistato. Questo secondo periodo si delineò precisamente a seguito del Congresso di Berlino del 1884-85 che formalmente definì le regole del commercio nel continente, ma nella sostanza consentì alle potenze europee di impossessarsi delle regioni collegate alle zone costiere che già avevano occupato. L’operazione portò al così detto “scramble for Africa”, ovvero lo “sgomitare per l’Africa”, dizione che rende bene la vera e propria affannosa competizione che vide coinvolte alcune nazioni nel tentativo di accaparrarsi le migliori porzioni di territorio del continente.

Gli Stati europei, sin dall’inizio delle loro acquisizioni, facilitate da una schiacciante superiorità tecnico-militare, appena stabilizzato il rapporto con le comunità locali, cominciarono ad immettere nei loro Eserciti, aumentandone progressivamente i numeri, contingenti formati da militari reclutati nei territori conquistati, che divennero progressivamente elemento essenziale per il mantenimento e l’ampliamento dei loro possedimenti di oltremare.

Queste truppe, costituite da personale in possesso di cultura, tradizioni ed usi molto lontani dai canoni occidentali, nel tempo ed in talune circostanze, diedero luogo a rivolte e diserzioni. Quando però furono bene inquadrate e dirette, come il caso dei Dubat, fornirono risultati encomiabili per dedizione e capacità bellica, animate come normalmente erano da un elevato spirito guerriero.

La Gran Bretagna, ancora oggi, seppure da tempo sia conclusa la sua storia imperiale, impiega una Brigata Gurkas, costituita da soldati originari del Nepal. Arruolati nel 1812 dalla Compagnia delle Indie Occidentali, rimasero fedeli anche durante la grande rivolta indiana del 1857, la così detta “Indian mutiny”. I Gurkas sono unanimemente riconosciuti come una tra le più efficienti fanterie al mondo, particolarmente versati nel combattimento ravvicinato nel quale possono usare il kukri, un lungo coltello tipico del loro equipaggiamento, del cui impiego per ultimo hanno dato un esempio nella Guerra delle Falkland. La rivolta indiana contro il dominio inglese vide protagonista una parte consistente dei Sepoy, come venivano indicati i soldati dell’Indian Army, tratti dalle varie regioni del Subcontinente. I militari di origine indiana, in aggiunta a quelli provenienti dagli altri paesi dell’Impero, hanno comunque costituito, sino alla seconda Guerra Mondiale, un’aliquota assolutamente significativa, se non preponderante, del complesso militare britannico.

L’Impero coloniale francese si è retto sull’impiego delle “Troupes Coloniales”, per ultimo indicate come “Troupes d’Outre-Mer”, costituite a partire dal 1820 da personale reclutato nelle varie regioni progressivamente occupate. Si sono quindi avuti per lo più reparti di fanteria i cui componenti venivano genericamente indicati come “tirelleurs”, costituiti da algerini, marocchini, tunisini e senegalesi, sino ai “Tirelleurs indochinois”. Questi ultimi, impiegati durante la seconda Guerra Mondiale nella disperata difesa dei possedimenti francesi contro l’invasione giapponese, furono sciolti definitivamente solo nel corso del 1960, in conseguenza della sconfitta dell’Armée nel conflitto di Indocina. A seguire, con la progressiva cessione dei possedimenti africani, furono congedati i corrispondenti contingenti militari originari dei paesi che avevano raggiunto l’indipendenza.

“Schutztruppe”, ovvero “Forza di protezione”, è il nome dell’Esercito coloniale, istituito nel marzo 1891, per la conquista ed il controllo dell’Africa Orientale Tedesca (AOT). I militari indigeni, inquadrati da ufficiali e sottufficiali germanici, venivano denominati “Askari”, dal termine arabo indicante il soldato generico. Gli 11.000 askari dislocati in AOT, all’incirca l’attuale Tanzania, comandati dal generale Emil von Lettow e rinforzati da circa 3.000 militari metropolitani, durante la Grande Guerra, diedero ottima prova per efficienza e disciplina, tenendo in scacco per tutto il conflitto, sino alla resa della Germania, i molto più numerosi contingenti degli Eserciti inglese, belga e portoghese.

L’Italia, pur giunta ultima nel contesto dei grandi Stati europei, partecipò alle vicende coloniali, ma i suoi primi tentativi di espansione in Eritrea furono frustrati dalla sconfitta di Dogali del 26 gennaio 1887 e dall’esito della successiva Guerra di Abissinia, segnata dalla catastrofe di Adua del 1° marzo 1896. Le operazioni in Africa ripresero nel novecento con l’acquisizione della Somalia che, nel 1908, da protettorato divenne colonia, la successiva conquista della Libia, realizzata nel 1912, e l’occupazione dell’Etiopia, ottenuta nel maggio 1936. L’esito della seconda Guerra Mondiale determinò la fine dell’esperienza coloniale italiana.

Contestuali alle operazioni furono progressivamente approntate le unità indigene, inizialmente dipendenti dai Governatori locali e quindi inquadrate nelle Forze Armate della Libia e dell’Africa Orientale Italiana (AOI). Questi contingenti vennero gradualmente incrementati sino a raggiungere, agli inizi del 1940, tra Libia e AOI, la forza di circa 200.000 effettivi.

Il nerbo di queste truppe era rappresentato dagli Ascari, istituiti in Eritrea nel 1888, con una denominazione che venne successivamente estesa a tutto il personale del Regio Esercito di origine coloniale, comprese Marina, Aeronautica. Gli Ascari vennero altresì impiegati in specifici Reparti di artiglieria, genio e cavalleria, questi ultimi noti come “Penne di falco”. Ascari libici contribuirono, con la forza di un battaglione, a dare vita anche al primo Reparto organico di paracadutisti delle Forze Armate italiane.

Il Regio Esercito utilizzò anche truppe cammellate montate su dromedari di razza mehari, da cui il nome loro attribuito di Meharisti, mentre i Savari, dall’arabo “sawari”, ovvero cavaliere, impiegati esclusivamente in Libia, erano Reparti di cavalleria regolare che disponevano di quadrupedi di una razza locale, di taglia piccola, ma molto veloci e resistenti. Oltre ai Dubat, con compiti di esplorazione e vigilanza ai confini, furono impiegati gli Spahis, cavalleria irregolare libica, la cui denominazione derivava dagli squadroni impiegati a suo tempo, con funzioni di polizia, dall’Impero Ottomano.

L’esito della Seconda Guerra mondiale ha prodotto in pochi anni, con la progressiva presa di coscienza delle popolazioni sottoposte, il crollo del sistema coloniale nei suoi aspetti più evidenti ed umilianti, pur manifestandosi ancora ai giorni nostri con nuove forme, ottenute ora attraverso un’influenza di tipo tecnologico ed economico. Queste diverse modalità, all’apparenza meno offensive, si configurano come altrettanto condizionanti ai fini delle effettive possibilità di autonomo ed equilibrato sviluppo da parte delle nazioni africane sorte progressivamente dopo il conflitto. Sono anche emersi altri Stati come protagonisti di questa neo politica coloniale; al posto delle declinanti Francia ed Inghilterra, si sono aggiunte, ovvero sono subentrate America, Russia e, in successione di tempo, Cina.

Come storicamente è sempre avvenuto dopo una guerra, a maggior ragione delle dimensioni mondiali di quella ultima, gli strascichi che ne sono conseguiti hanno segnato le strutture portanti dei paesi coinvolti, lasciando anche segni difficili da cancellare nelle singole pubbliche opinioni.

Le nazioni vincitrici, pur piegate economicamente sino a perdere, nel caso di Francia ed Inghilterra, il predominio mondiale, sono peraltro riuscite a compiere un’analisi retrospettiva degli avvenimenti che ha consentito loro di sottolineare ed esaltare quei valori che ne hanno comunque permesso la vittoria, senza definire stravolgimenti del proprio assetto sociale ed istituzionale complessivo.

Nei perdenti, e mi riferisco ai tre grandi perdenti, Germania, Giappone ed Italia, la sconfitta, nel produrre la scontata fine della classe dirigente al potere, con le ideologie politico-sociali che le avevano sostenute, ha giocoforza imposto un riesame del passato e dei motivi alla base del tracollo non solo militare del paese.

Ognuno ha scelto la sua interpretazione nel valutare retrospettivamente i fatti. Quella italiana si è orientata ad un totale rifiuto del passato, esteso non solo all’ambito politico-ideologico. Si è giunti al tentativo di cancellazione quasi assoluta di un periodo che, quando si è dovuto necessariamente esaminare, è stato visto in un’ottica pressoché esclusivamente negativa e talvolta derisoria, come a volerlo disconoscere, in una sorta di completa damnatio memoriae.

E questa critica senza sconti, nel condannare una politica con i suoi derivati ideologici, culturali, e sociali, è andata oltre, facendo di ogni erba un fascio, eliminando, condannando, ovvero ignorando anche quegli aspetti che, per lo meno, avrebbero richiesto una più meditata valutazione.

Non è questa la sede per un’analisi complessiva, perché qui si deve trattare solo un aspetto parziale correlato all’esperienza coloniale italiana, ma limitandoci a questa, si può osservare come, nel condannarla in maniera assoluta, la si valuti operando fuori dal contesto generale, evitando cioè di considerare la corrispondente fase storica nel suo complesso. Se si facesse onestamente questo sforzo, si dovrebbe constatare che nello specifico, a fronte di valutazioni riguardanti gli indirizzi generali, dove le colpe alla base sono attribuibili prima ai politici e solo dopo ai militari, l’Italia intesa come nazione, da poco costituitosi e condizionata da momenti di crisi interna connessi allo sviluppo della sua struttura sociale, espresse una classe di dirigenti e funzionari che, malgrado la complessiva penuria di mezzi con cui venne affrontata l’avventura coloniale, pose le basi per un corretto insediamento strutturale in quella realtà per noi affatto nuova.

Gli errori di approccio che poi ci furono, e anche gravi, specie nel campo del trattamento umanitario delle popolazioni locali, che sarebbero stati da considerare come una macchia intollerabile se posti in essere solamente da parte nostra, furono un’espressione certo assolutamente condannabile, ma frutto di un sentire uniformemente radicato nella cultura occidentale dell’epoca, in cui classi dirigenti e cittadini comuni si ritenevano concordemente espressione di una razza superiore, con l’obbligo morale di portare la civiltà e il progresso nel resto del mondo. Non vuole e non può essere questa una giustificazione, ma solo una osservazione; anzi, forse perché costituito su di una base formativa d’impronta cattolica, il nostro comportamento fu complessivamente meno rigido e distaccato rispetto a quello di altri paesi protagonisti del periodo coloniale.

Tra i dirigenti dell’epoca e per restare all’esclusivo campo militare, emersero personalità di assoluto rilievo umano e professionale, una per tutte Amedeo Guillet, che hanno illustrato la nostra avventura coloniale e che se fossero appartenute a paesi che fanno dell’esaltazione delle figure di rilievo della propria storia una prassi costante e doverosa, sarebbero senz’altro celebrate come avviene per l’inglese Thomas Edward Lawrence, ovvero per Jean Danjou, l’eroe di Camerone, la località del Messico in cui nacque l’epopea della Legione Straniera francese.

Guillet, con la sua personale e affascinante storia di campione di equitazione, ufficiale coloniale, guerrigliero, funzionario yemenita e infine diplomatico nazionale, esalta l’operato di molti funzionari italiani che, inviati in Africa, alla propria capacità unirono entusiasmo, energia e volontà di ben operare, conseguendo risultati che altri, più che i loro connazionali, hanno riconosciuto.

Tra queste personalità, perché fatto della stessa pasta, merita sicuramente un posto anche il generale degli Alpini Camillo Bechis, uscito dalle guerre del primo novecento italiano con tre medaglie d’argento, quando quella d’oro si conferiva normalmente a chi nel combattimento perdeva la vita. Trasferitosi in Somalia, l’ufficiale ricevette l’incarico di organizzare le già operanti Bande di guerrieri locali destinati al controllo delle frontiere, ma lontane da ogni forma di organizzazione e disciplina, costituendo il corpo dei Dubat, a cui diede profilo e assetto militari, adeguati però alla cultura ed alle tradizioni dei suoi componenti. Reparto divenuto sino al suo scioglimento nel 1941, con la perdita delle colonie africane, uno strumento tanto efficace da meritare una medaglia d’oro al valore militare per il comportamento tenuto nella guerra italo-etiopica, e da vedersi attribuito anche il soprannome certamente onorifico di “Arditi neri”. Se chiedete a un cittadino italiano di istruzione medio-alta, anche con conoscenze di carattere militare, forse uno o due su mille dirà di avere sentito parlare dei Dubat, ma nessuno, è certo, vi risponderà di conoscere Camillo Bechis.

Questa constatazione rispecchia un aspetto assolutamente negativo delle nostre più recenti caratteristiche nazionali, perché un paese che non mantiene il culto della propria storia ovvero lo respinge a priori, al di là degli aspetti positivi o negativi considerati, perde progressivamente la sua precisa connotazione di Nazione, fatta di tradizioni, costumi e memorie condivise, per diventare solo una massa di persone occasionalmente insieme.

Anche per questa ragione il lavoro di Alberto Alpozzi è veramente meritevole.

Mario Mori