(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2025

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2025L’8 settembre, Giornata Internazionale dell’Alfabetizzazione istituita dall’UNESCO nel 1965, ci invita a riflettere su un concetto che si è profondamente evoluto. Se un tempo l’alfabetizzazione era la chiave per i diritti fondamentali, oggi è un processo centrale per la risoluzione delle grandi problematiche globali: dalla povertà alla mortalità infantile, dalla parità di genere alla realizzazione del 4° Obiettivo dello Sviluppo Sostenibile (garantire istruzione di qualità e apprendimento permanente per tutti).

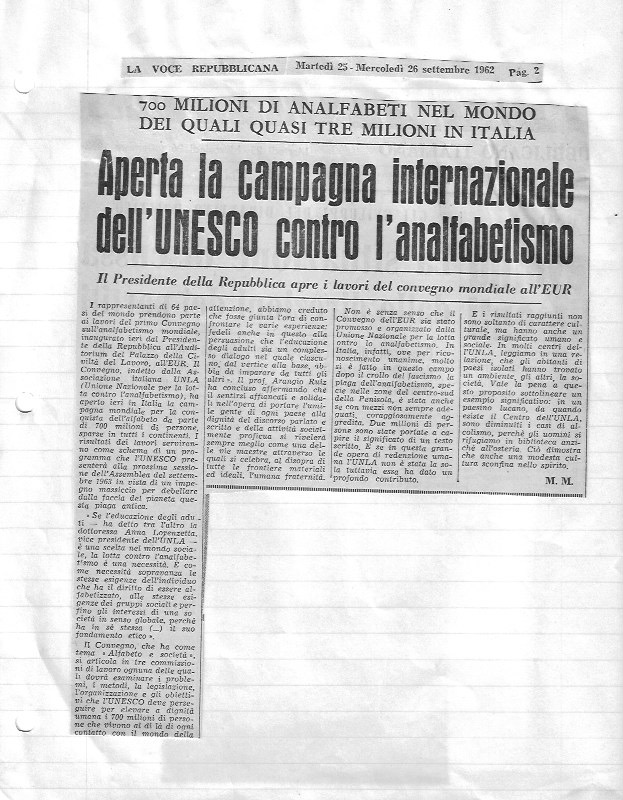

Nonostante l’impegno globale, si stima che 781 milioni di adulti nel mondo siano ancora analfabeti, due terzi dei quali donne. Tuttavia, la vera sfida del XXI secolo non è solo il dato statistico, ma la natura stessa dell’ignoranza.

Oltre il saper leggere: I nuovi analfabetismi

Oggi, il termine analfabetismo si estende oltre la definizione UNESCO del 1958. Analfabeta è l’individuo che non riesce a partecipare pienamente alla vita della società in cui vive per mancanza degli strumenti cognitivi e interpretativi necessari per la contemporaneità.

Le forme più diffuse e preoccupanti sono:

Analfabetismo funzionale: L’incapacità di usare le competenze di base (lettura, scrittura, calcolo) nelle varie situazioni della vita quotidiana. In Italia, la professoressa Vittoria Gallina stima che oltre 11 milioni di cittadini tra i 15 e i 64 anni non riescano a orientarsi nella società contemporanea a causa di questa mancanza.

Analfabetismo digitale, economico ed emotivo: Forme di ignoranza specifiche che impediscono la comprensione della realtà complessa e interconnessa.

Questa realtà rappresenta una vera e propria emergenza educativa che, in ultima analisi, minaccia la democrazia. Non si nasce democratici, lo si diventa attraverso un’educazione coerente, poiché un cittadino senza la cultura necessaria è limitato nella sua visione del mondo e nell’esercizio dei suoi diritti.

La crisi della Conoscenza e il “nuovo progetto del Sapere”

La nostra epoca è caratterizzata da una sovrabbondanza di dati senza precedenti, con la stragrande maggioranza dei dati mai creati dall’umanità prodotta negli ultimi anni. Senza gli strumenti cognitivi adeguati, questa abbondanza trasforma una realtà complessa in una realtà complicata e indecifrabile.

È urgente la necessità di un “nuovo progetto del sapere”. I problemi del nostro tempo sono sistemici, interconnessi e interdipendenti. Le istituzioni e le classi dirigenti sono spesso legate a una visione del mondo superata, inadeguata ad affrontare un contesto globale. L’assenza di “capitale culturale” nelle classi dirigenti, pubbliche e private, è il fattore più grave che rallenta il processo di cambiamento di cui l’Italia ha bisogno.

L’educazione permanente: La risposta alla complessità

Per uscire da questo circolo vizioso, l’Italia necessita di sostanziali investimenti nell’educazione e di modelli formativi che preparino i giovani alla complessità della vita. L’attuale sistema educativo mostra carenze nella qualità degli esiti formativi e un’alfabetizzazione di base giudicata “mediocre” e inadeguata.

L’Educazione permanente è la risposta: offre all’individuo la possibilità di superare la “cultura mosaico” fatta di frammenti di informazioni scollegate, che genera passività e alienazione culturale. In questa prospettiva, l’uomo “colto” non si limita a criticare, ma agisce per “trasformare il mondo”, perché il sapere è conoscenza in azione.

In conclusione, risuonano ancora potenti le parole di Don Milani e della scuola di Barbiana, definita da Anna Lorenzetto la “rivoluzione silenziosa” nella coscienza degli insegnanti: «Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di ‘come bisogna fare per fare scuola, ma solo di “come bisogna essere per poter fare scuola”». L’educazione è, prima di tutto, una questione di etica e di umanità.