(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 PAOLO II E LA COSTRUZIONE DI PALAZZO E PALAZZETTO VENEZIA

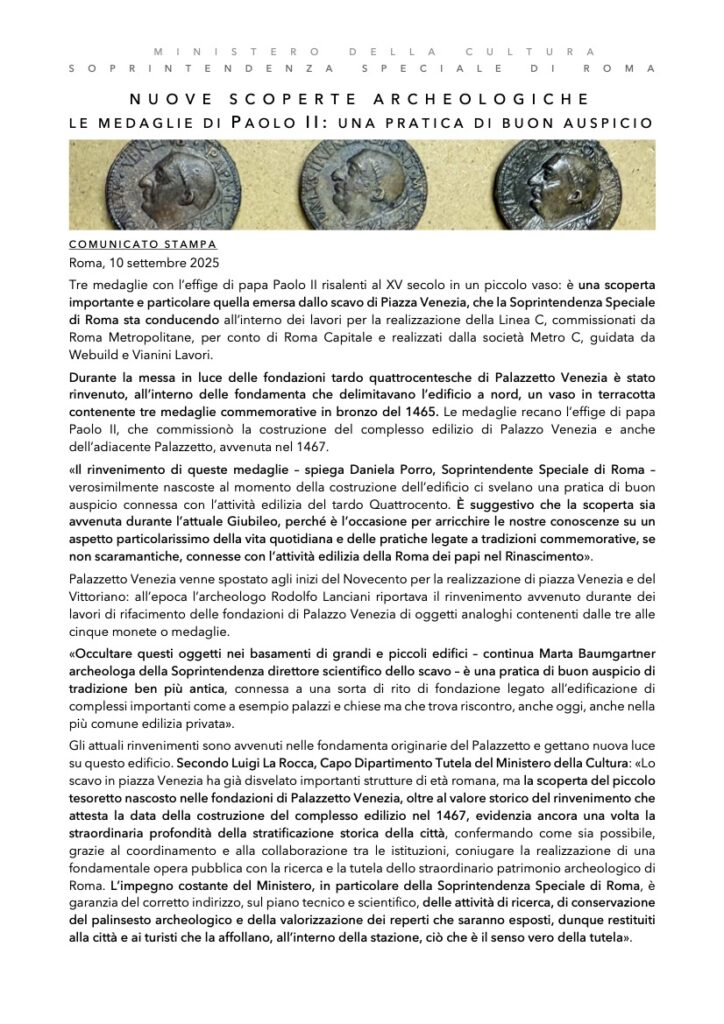

Figura singolare del Rinascimento italiano quella di Pietro Barbo, 211° papa della Chiesa

Cattolica con il nome di Paolo II. Nasce a Venezia nel 1417 da una facoltosa famiglia

patrizia di commercianti, mestiere cui è avviato fin dalla giovinezza. Tuttavia, sarà lo zio

Gabriele Condulmer, fratello di sua madre Polissena e futuro papa Eugenio IV, a

indirizzarlo agli studi umanistici e a condurlo a Roma per avviarlo a una rapida carriera

ecclesiastica.

A 23 anni è già cardinale e nel 1451 assume la titolarità della diocesi di San Marco: in

questa veste nel 1455 avvia la costruzione di Palazzo Venezia, detto anche e non

casualmente di San Marco.

Se alla fine del decennio è tra i papabili, il conclave del 1458 gli preferisce Pio II

Piccolomini, il papa umanista sotto il cui pontificato il prestigio di Pietro Barbo sembra

offuscarsi. Sono gli anni in cui i rapporti tra Venezia e lo Stato della Chiesa entrano in crisi

e il cardinale di San Marco era legatissimo alla sua città.

Non di meno alla morte di Pio II nel 1464 il Conclave a sorpresa lo elegge papa

all’unanimità al primo scrutinio. La scelta del nome da pontefice è assai controversa:

inizialmente aveva optato per Formosus II, in latino bello, in omaggio al suo aspetto, ma i

cardinali lo dissuasero perché rammentava lo sfortunato Papa Formoso del

travagliatissimo IX secolo. La seconda scelta doveva essere Marco II, in omaggio alle sue

origini veneziane, ma anche stavolta dovette desistere proprio per i difficili rapporti tra il

papato e la Serenissima.

La scelta di Paolo II, omaggio all’apostolo delle genti, mise d’accordo tutti e in certo modo

questo nome rispecchia la figura di Barbo come umanista: fondatore della Università

Istropolitana, primo ateneo in Slovacchia, circondato da studiosi e intellettuali, promotore

del restauro di monumenti romani. Del pari il pontefice proibì ai ragazzi di Roma lo studio

dei poeti pagani e sopresse l’Accademia Romana sospetta di coltivare riti paganeggianti,

inimicandosi così tutte le accademie italiane. Una avversione che richiama quella nei

confronti degli scrittori latini non cristiani nutrita da san Paolo, che predicava di rivolgersi

non ai senatori ma ai pescatori, quindi con un linguaggio semplice e avulso dalla ricercata

retorica classica.

Due anni dopo la sua elezione, Paolo II ingrandisce il complesso di Palazzo Venezia

avviando la costruzione del Palazzetto dove scelse di abitare per gran parte del suo

pontificato. Alla sua morte l’edificio venne completato dal nipote Marco Barbo, allora

patriarca di Aquileia.

Dal XVI secolo la sorte del Palazzo e del Palazzetto si legano alle vicende politiche che

attraversano la penisola: nel 1564 papa Pio IV lo dona alla Repubblica di Venezia come

riconoscimento per aver accettato le tesi del Concilio di Trento, e il complesso diviene

l’ambasciata della Serenissima, prima sede diplomatica stabile a Roma. Con l’annessione

di Venezia all’impero asburgico nel 1797 l’edificio passa all’Austria diventandone

l’ambasciata.

Tra il 1806 e il 1814 viene acquisito dal Regno d’Italia fondato da Napoleone Buonaparte

ma, con la Restaurazione, torna a essere l’ambasciata austriaca e, in parte, alloggio degli

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Vienna.

Tra i grandi interventi urbanistici avvenuti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento

a Roma, divenuta capitale del Regno d’Italia, viene deciso l’ampliamento scenografico di

Piazza Venezia per valorizzare il Vittoriano allora in costruzione. Tra i molti palazzi

abbattuti, il Palazzetto ebbe la sorte di essere spostato dalla sua posizione a est della

Cattedrale di San Marco e ricostruito nel 1910 a ovest di questa, utilizzando parzialmente

il materiale originale. Nel 1916, durante la Prima guerra mondiale passa allo stato italiano