(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2024

(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2024(AGENPARL) – ven 28 giugno 2024 PARCO

ARCHEOLOGICO

DI POMPEI

E-Journal

Scavi di Pompei

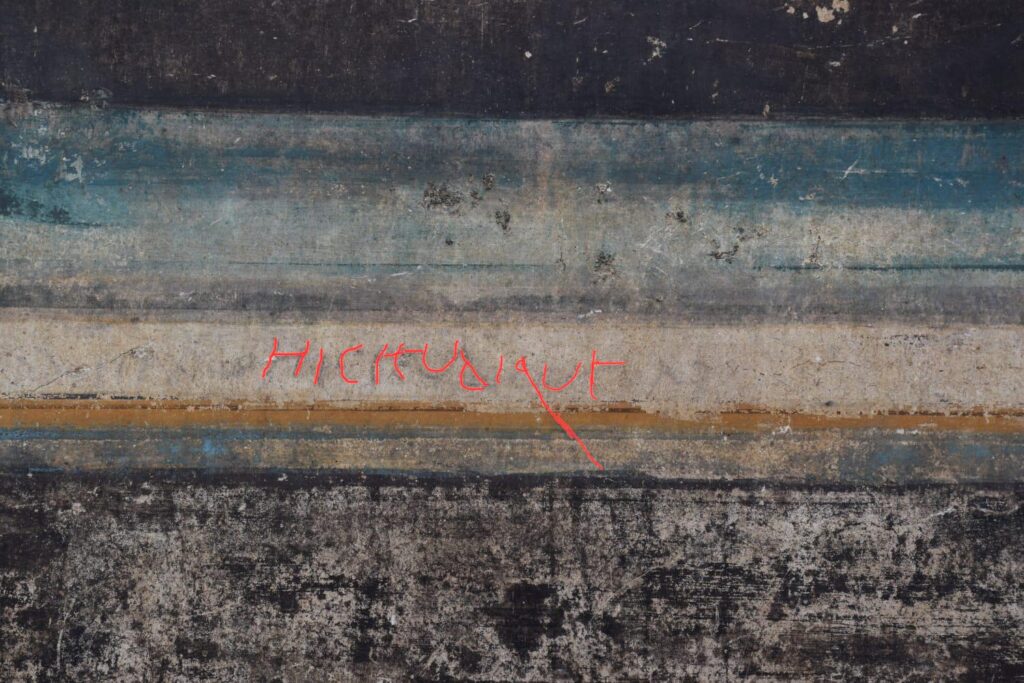

“Hic et ubique”: voci e vite

nel ‘Salone Nero’ (Regio IX, insula 10)

Maria Chiara Scappaticcio 1, Gabriel Zuchtriegel 2

Partiamo da un dato di fatto: come altrove nel mondo romano, anche nella Pompei

primoimperiale a saper leggere e scrivere era

soltanto una percentuale tutt’altro che elevata della popolazione, una percentuale difficilmente quantificabile e sulla quale sarebbe

opportuno focalizzare nuovamente i riflettori

della ricerca. Scrivere era una professione, e i

nobili dettavano, delegando l’atto pratico della

scrittura a professionisti, a scribi, così come delegavano a loro subalterni incombenze di varia

natura. Una firma autografa, però, è segno di

una volontà nella stessa misura in cui un saluto può essere un segno personale. Firme autografe e saluti abbondano sui muri pompeiani:

trovarne di nuovi negli ambienti che emergono

dagli scavi in corso non sorprende. Un nome

o una formula di saluto graffiti o dipinti nel

bel mezzo di una parete, apparentemente senza nessuna ratio, catturano l’attenzione meno

di raffinati dipinti ma hanno una pari e diversa forza comunicativa: i messaggi iscritti sulle

pareti lasciano penetrare in segmenti di vita,

lasciano intravedere gli uomini che vivevano

quegli spazi, ne esprimono il sentire, le velleità, le voci (si veda, per esempio, Scappaticcio

2023, con bibliografia).

Mettere a sistema i brevi segmenti scritti di uno spazio può certamente contribuire

a ricostruirne funzioni e possibili usi: l’esame

contestuale delle scritture pompeiane è quello

che, da una prospettiva archeologica, permette

la ricostruzione di (micro) tessere di storia (per

esempio, Benefiel 2010; Benefiel 2011; Benefiel

2015; Hartnett 2008; Opdenhoff 2019). D’altro canto, un’analisi complessiva delle scritture pompeiane in parallelo a quanto è possibile combinare con l’ulteriore evidenza storica

e letteraria può aprire nuove linee di ricerca in

questa prospettiva, né mancano, infatti, tentativi di ricostruzione della percentuale di scriventi

a Pompei (per esempio, Harris 1983, pp.102111); un’analisi rinnovata, però, si impone alla

luce delle più recenti edizioni testuali e alla luce

di quanto è emerso in corso di scavi più recenti,

e potrebbe guidare a nuovi risultati in termini

quantitativi oltre che, naturalmente, qualitativi.

Anche nel salone dell’abitazione della

Regio IX, insula 10 (Zuchtriegel et al. 2024),

le pareti nere che catturano gli occhi dello spettatore con le raffinate immagini del ciclo troiano recano segni ulteriori di vita vissuta. Sulle

pareti del ‘Salone Nero’, infatti, oltre i nomi

dipinti (in greco) accanto alle rappresentazioni

di Elena e Paride (fig. 1), compare quello ‘graffiato’ di un tale Pudens; nel corridoio 42, quello calligrafico di un Vesbinus, e, ancora, quello

rozzamente segnato da un Valerius, mentre ad

un Silvanus doveva essere indirizzato un saluto

sullo stipite est del corridoio 42, mentre nel vestibolo del sacrarium 31 ci sono tracce di un/

una Modest- (Modestus? Modesta?).

Nella predella della parete sud del ‘Salo-

fig. 1

Università degli Studi di Napoli Federico II

Parco Archeologico di Pompei, Via Plinio 26, 80045, Pompei (NA)

PARCO

ARCHEOLOGICO

DI POMPEI

ne Nero’ (oecus 24) qualcun altro, invece, aveva

dipinto un saluto benaugurante: si tratta di un

augurio formulare, la cui formularità solcherà

i secoli più o meno tacitamente fino ad approdare all’Inghilterra elisabettiana dell’Hamlet

di Shakespeare, e – cosa finora inedita – lo

farà in modo sommerso, senza lasciare tracce

nella letteratura latina coeva e successiva, ma

evidentemente con il medium della preghiera

eucaristica cristiana e con una potenza tale da

dover innescare una più profonda riflessione

sul latino che trova voce attraverso le pareti di

Pompei.

‘What’s in a name?’: Valerius, Pudens,

Modest-, Silvanus, Vesbinus

Il tentativo di capire di più dei nomi che

costellano la città potrà essere meglio radicato

soltanto nel momento in cui verrà compiutamente aggiornata la prosopografia dei pompeiani di Pavo Castrén (Castrén 1975): riallineare

tutti i dati onomastici che emergono dalle scritture pompeiane – si tratti di graffiti, ma anche

di dipinti, di iscrizioni, di tavolette – potrà far

emergere un rinnovato scenario storico dove i

nomi sono espressioni di vite che davano forma

al tessuto sociale della città. Si tratta di un progetto tanto ambizioso quanto necessario che il

Parco Archeologico di Pompei ha in cantiere,

al quale deve fare da complemento un rinnovato studio contestuale dell’intero campionario

scritto pompeiano.

Valerius, Pudens, Modest-, Silvanus: nomi

romani

Valerius, Pudens e Silvanus dicono molto

poco ed hanno come comune denominatore la

loro origine tutta romana. Quanto a Valerius, il

nome, al nominativo, è affiancato da sei aste verticali (le ultime due delle quali leggermente staccate dalle quattro precedenti, e apparentemente

di altra mano) e, poco più in basso, è riprodotto

un fallo. Il nome è inciso, la mano molto poco

abile, ed è copiato nel mezzo della parete nera

del corridoio 42 (fig. 2). Valerio potrebbe aver

scritto il nome da sé, segnando il suo nome e affiancandogli l’indicazione di una quantità (cioè

le sei aste verticali) e auspicando (per sé?) fertilità (cioè la rappresentazione fallica); il nome

di Valerio potrebbe essere stato segnato anche

da qualcun altro che volesse attribuire a Valerio una quantità di qualcosa (che, in assenza di

elementi contestuali evidenti per il fatto che il

nome è scritto su un fondo totalmente nero,

è destinato, per ora, a restare non specificato).

Né è indiscutibile che l’elemento fallico ‘commentasse’ il Valerius o fosse, in qualche modo,

legato ad esso. Rappresentazioni falliche sono

ovunque a Pompei, possono essere benauguranti, possono essere offensive (cfr. Scappaticcio

2018). Valerius è un nomen, espressione di una

gens: la gens Valeria ha, a Roma, origini antichissime che rimontano al VI secolo a.C., ed il

nome Valerio è molto diffuso, anche a Pompei

(sulla gens Valeria resta di riferimento il lavoro di

Münzer 1891; aggiornamenti bibliografici, con

un’attenzione specifica sui repubblicani Ludi

Saeculares, in Dunning 2020). Pudente, invece,

ha semplicemente scritto il suo nome, o meglio,

dopo un primo ed incompiuto tentativo, lo

ha ricopiato per intero: resta, infatti, un Pu- e,

poco sopra, un Pudens. Non si può escludere

che Pudente abbia prima scritto il suo nome

per intero e, poi, ne abbia iniziato una seconda

copia, rimasta interrotta (fig. 3). Ad ogni modo,

Pudente non era abile calligrafo, il suo nome è

inciso a sgraffio, il tratto è inelegante: al nominativo, Pudens – Pudente, ha tutta l’aria di una

‘firma’, l’espressione di un passaggio possibile

fig. 2

PARCO

ARCHEOLOGICO

DI POMPEI

fig. 3

di un uomo in quella casa; l’alternativa, meno

probabile, sarebbe immaginare che Pudente sia

il soggetto di un’azione mai predicata e segnata

dallo scrivente. Pudente è un cognomen (sui cognomina ottenuti a partire da participi, come

nel caso di Pudens, si veda Kajanto 1982, pp.

92-95, lavoro che resta un punto di riferimento insieme a lavori come Solin 1991; Salomies

2008). È attestato a Pompei: Pudente è un libarius “venditore di focacce” (CIL IV 1769, su

cui si confronti di recente Di Stefano Manzella

2017); un L. Aebius Pudens è graffito in modo

isolato su una parete (CIL IV 10185), mentre

di un M. Pollius Pudens si immortalò in un

graffito un atto sessuale (CIL IV 10194a); di

A. Apule(i)o Pudente si sono trovati dei sigilli,

uno dei quali in prossimità del tempio di Iside

(CIL X 8042.017a–c).

Sulla parete est del vestibolo di accesso al

sacrarium 31 si legge il cognomen Modest-, benché complesso sia capire se le tracce successive

alla sequenza più chiaramente leggibile, in parte evanide, siano compatibili con un Modestus

o piuttosto con una Modesta (fig. 4).

Si tratta di un cognomen frequente che,

nato per designare qualità mentali e comune

tra schiavi e liberti (Kajanto 1982, pp. 68-69),

è attestato a Pompei sia al maschile (CIL IV

6610, 6615, 6616 dove si parla di un M. Samellio Modesto candidato edile tra 77 e 79) che al

femminile (CIL IV 4504; 5818). Non lontano

da questo nome graffito si leggono dei segni

numerici apparentemente decontestualizzati

(la sequenza è identificabile come segue: LXIIX, con la possibilità che le due unità –– II ––

siano state aggiunte tra i due decimali).

Silvano al dativo sembra avere un altro

significato. Anche in questo caso un Silvano,

graffito in modo inelegante ma tendenzialmente calligrafico, è ricopiato sullo stipite del

corridoio 42, senza che elementi contestuali

permettano di intendere oltre (fig. 5).

fig. 5

L’uso del dativo fa intendere che lo scrivente (ignoto) indirizzasse qualcosa “a Silvano”,

verosimilmente il suo saluto: se inteso come un

cognomen, Silvano avrebbe potuto essere un

occupante, occasionale o assiduo (o finanche

stabile), di quella casa, ma Silvano è anche un

teonimo. A Pompei Silvanus è attestato come

cognomen di un duoviro (M. Fulvinus Silvanus,

in CIL X 896) e di due consoli (M. Pompeius

Silvanus, in TSulp. 33; 54 e 63; M. Plautius Silvanus, in CIL X 890); il genitivo Silvani si legge

su un’anfora (CIL IV 5899). C’è un dato, però,

che permette di propendere per l’identificazione di un cognomen: anche fuori Pompei ed in

linea con l’uso di nomi divini per cognomina,

fig. 4

PARCO

ARCHEOLOGICO

DI POMPEI

Silvanus è cognomen frequente che potrebbe

tanto alludere alla divinità quanto alla natura selvatica di chi riceveva questo appellativo

(Kajanto 1982, p. 58).

Vesbinus: un liberto imperiale?

Anche Vesbinus è un cognomen e la sua occorrenza nella domus è notevole soprattutto per il

Caesar cui si accompagna. Un Vesbini Caesaris, infatti, si legge nel corridoio 42: con le sue

frequenti apicature ornamentali, la scrittura è

calligrafica, benché graffita, e rivela una rimarchevole capacità scrittoria; le due parole, poi,

sono separate da un punto (figg. 6-7).

Vesbinus è attestato a Pompei, e il cognomen è

evidentemente legato alla campana gens Vesbia

(o Ves(u)via, dal nome del Monte; si veda

Castrén 1983, p. 238, n. 449). D’altro canto,

frequente è che nomi di monti e fiumi abbiano dato origine a cognomina (si veda Kajanto

1982, p. 50).

A Pompei Vesbino è un rogator in un paio di

dipinti elettorali (CIL IV 636, dove compare

come rogator insieme ad un Menecrates; 786);

è cinaedus in un insulto graffito (‘impudente’,

‘svergognato’, e soprattutto ‘effemminato’,

‘checca’, da ????????; si vedano CIL IV 3114

e 2319b); è un adstans, ‘assistente’ che evidentemente aveva supervisionato l’esecuzione materiale di un annuncio gladiatorio (CIL

IV 1190, sul quale si confronti Sabbatini Tumolesi 1980, pp. 52-53, n. 22). In molti casi,

Vesbinus è scritto, al nominativo e talora ripetuto un paio di volte, come nome isolato (per

esempio, CIL IV 2319c; 3116; 8451; 8513b;

8818; 8915d; 9098); talora è in formule di saluto (CIL IV 3115: VIII Vesbinus vale; 6700:

Vesbine copo, vale). L’unico caso in cui di un

Vesbino si conosca il nome completo è quello

di un Marcus Magonius Vesbinus, graffito in

prossimità dell’anfiteatro (CIL IV 8762). Data

la specifica eleganza della scrittura del nostro

Vesbini Caesaris sarà certamente opportuno

un esame paleografico in parallelo a tutte le altre attestazioni pompeiane del nome: se, da un

lato, Vesbino è cognomen verosimilmente comune, dall’altro non si può escludere che uno

stesso Vesbino possa aver vergato il suo nome

in più luoghi (se si tratta, in qualche modo, di

fig. 6

una ‘firma’, dal momento che sussiste parimenti la possibilità che il nome di un Vesbino possa

essere stato iscritto da altri).

L’uso del genitivo è da sottolineare: “di Vesbino

di Cesare”, evidentemente “di Vesbino, liberto

di Cesare”, perché “di Vesbino Cesare” parrebbe da escludere. L’uso del genitivo in nomi

trascritti in modo isolato e apparentemente decontestualizzato è altrove e spesso attestato sui

muri pompeiani (per esempio, CIL IV 4089:

Tiberi Claudi Caesaris; 4222: Caesaris), ed è

allineabile con l’idea di possesso, di ‘sigillo’. Se

“di Cesare” è plausibile che questo Vesbino sia

un liberto imperiale: benché generalmente i liberti imperiali siano piuttosto Caesaris liberti

(per esempio, CIL VIII 12857; cfr. anche i Caesaris servi in CIL VIII 12614; 12629; 12679),

non mancano attestazioni epigrafiche in cui se

ne parli semplicemente come di Caesaris (per

esempio, CIL III 14148.06: “Clonis Caesaris”;

si tratta di un bollo doliare di provenienza egi-

fig. 7

PARCO

ARCHEOLOGICO

DI POMPEI

ziana). Non si può, inoltre escludere aprioristicamente che Vesbini sia un nominativo plurale

(“i Vesbini di Cesare”): si accamperebbe, pertanto, l’ipotesi che un Caesar, un imperatore,

abbia reso liberti più schiavi dallo stesso nome,

appartenenti alla stessa famiglia.

Che sia uno o molti, Vesbino della domus del

‘Salone Nero’, pertanto, sembra identificare un

liberto imperiale, del quale la brevissima stringa testuale non dà di sapere null’altro. Questo

Vesbino potrebbe aver attraversato la domus e

potrebbe aver lasciato egli stesso il suo segno

– nel qual caso bisogna anche riconoscere che

questo liberto imperiale avrebbe avuto notevoli competenze scrittorie –, perché l’alternativa è

che qualcuno, nella domus, abbia, invece scritto

di lui. L’epigrafia rende noto un altro Vesbino

liberto imperiale, il Vesbino liberto di Traiano

che, intorno al 113/114, a Caere (Cerveteri),

chiedeva, all’interno della basilica, un phetrium per gli Augustales, uno spazio specifico

(> ????????, sede di una consociazione messa

sotto la protezione di una divinità; cfr. Calabrò

2005, p. 137;) si veda CIL XI 3614: Vesbino è

chiamato qui Augusti libertus. Di questo Vesbino non si sa null’altro. Si conoscerebbero,

pertanto, due Vesbini liberti imperiali, uno

nella prima età flavia (sotto Vespasiano? o già

in età neroniana?) e menzionato o transitato a

Pompei, ed uno della seconda età flavia, liberto

di Traiano ed attivo in un municipio nell’area

nord di Roma. In questa sede, basti riconnettere l’influenza della figura del liberto imperiale menzionata sulle pareti con le pareti stesse,

pareti di una dimora il cui prestigio è evidentemente espresso a più livelli.

“Hic et ubique”: dalla Pompei primoimperiale all’Inghilterra Elisabettiana

Nella predella della parete sud dell’oecus 24

restano altre tracce di scrittura dipinta (figg.

8-9). Le tracce di questa lunga sequenza sono

pressoché evanide, e soltanto alcune si leggono

con certezza ad occhio nudo. In attesa che se ne

pubblichi l’editio princeps, però, alcuni elementi possono essere messi, fin da subito, in rilievo.

La sequenza ospita certamente un saluto. Questo saluto sembra essere aperto da una data: la

prima lettera leggibile è una X, seguita e ben

distanziata da tracce di lettera compatibili con

quelle di una K, plausibilmente per K(alendas).

Le attestazioni pompeiane di date sulle pareti

fig. 8

PARCO

ARCHEOLOGICO

DI POMPEI

fig. 9

si limitano generalmente al numero, all’indicazione di Idi, Calende o None, al nome del

mese (che ci si aspetta anche nel nostro caso,

dunque), e mai sono completate dall’indicazione dell’anno.

Dopo l’indicazione del giorno (X) e

quella (possibile) delle calende (K) ci sono

c.15–18 lettere soltanto parzialmente leggibili

seguite dalla sequenza hic et ubique: è questo

l’elemento-chiave che permette di riconoscere

nel messaggio dipinto nella zoccolatura inferiore della decorazione parietale un saluto